1

「

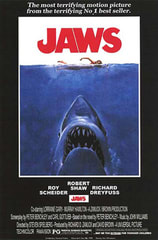

何百万年もの歴史を経て生き残ってきた生命体。原始的で憐れみもなく理性もない。生きるために、ただ殺すのみ。どんなものでも襲いかかる、悪魔がいるとしたら、それは“●ジョーズ(●ルビ=アゴ)”をもっている」(アメリカ初公開時の予告編より)

ほの暗い海中を進む“何者かの視点”。仰々しくドスの利いたナレーションが重なり、ジョン・ウィリアムズの無気味な名曲が鳴り響く。映画史に残る名トレーラーである。

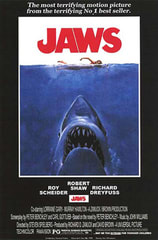

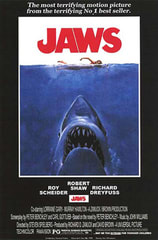

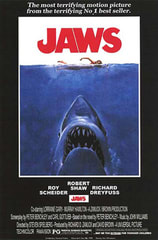

『ジョーズ』は、ホラー、パニック、スリラー、アクション、アドベンチャーと様々な形容で語られるジャンルの壁を越えた映画史の伝説である。トレーラーでは『キング・コング』(33)『海底二万哩』(54)などを想起させる怪物映画とホラー映画の折衷のごとく売り出しているが、大衆は未知なる“何か”への興味と、怖いもの見たさの覗き見根性を刺激されて劇場に詰めかけ長蛇の列をつくったのだった。

本作の2年前にスキャンダラスな話題を呼んだオカルト映画『エクソシスト』(73)の監督ウィリアム・フリードキンは、こうした現象について語る。

「

新聞で恐怖映画ということになっているものだから、人は列に並んでいるときにもう怖がっている。タイトルが現われると「いやだ、観られないよ」と言う人もいる。そしてそこが映画製作者として仕掛けていくところだ」(『ディレクティング・ザ・フィルム』キネマ旬報社)

『ジョーズ』もまた、同様の仕掛けを施して社会現象となり歴代興行記録を塗り替えるメガヒット作になった。

2

製作者のデヴィッド・ブラウンとリチャード・D・ザナックは、ピーター・ベンチリーの原作小説を読み、すぐに映画化を決めた。監督としてジョン・ヒューストンやサム・ペキンパーの名が挙がり、ディック・リチャーズが有力候補だったが、最終的に選ばれたのは、『続・激突!/カージャック』(74)でも彼らと組んだ新人のスティーヴン・スピルバーグだった。

スピルバーグは巨大なサメが人々を襲う物語の中に自身の出世作『激突!』(71/テレビ映画)と劇映画デビュー作『続・激突!~』に通じる構造を見い出す。彼は語る。

「

僕の三本の映画は、三つのちがったテーマをもっています。でも、フィーリングにおいては、確かに共通したものがある、と思います。罪もない人々が、得体の知れないような、名伏しがたい力に、追っかけられる。それは、わたしが意識してそうしている何か、だと思います」(『キネマ旬報』1975年10月上旬号)

ここで彼が語る「罪もない人々」とは、別の場所では「いい奴」「平凡な人々」などの表現に置き換えられるが、つまりは「市井の人々」のことである。こうした彼特有の視点――作家性と言っていい――が『ジョーズ』を凡百の怪物映画やホラー映画と似て非なる傑作にするのだ。

3

スピルバーグはウディ・アレンやコーエン兄弟と並ぶアメリカを代表するユダヤ系映画監督の一人である。彼らに共通するのは「平凡な人物」が内に抱える不安や人生の欠陥が、とあるきっかけから明らかとなり、制御不能の状態に陥るときのパラノイア的な状況を描き続けている点である。アレンの場合、それが都会の人生悲喜劇となり、コーエン兄弟の場合は田舎のブラックな犯罪ドラマになる違いはあるが、スピルバーグは市井の人々の内にある縛とした不安を、象徴的かつ具体的な“何か”に置き換える才能を持っていた。

「小さな日常」が反転し「大きな非日常」を現出させるときのスペクタクル性に持ち味が現れるが、その“何か”が『激突!』では巨大トラック、『ジョーズ』では巨大ザメ、『未知との遭遇』(77)ではマザーシップ、『レイダース/失われた聖櫃』(81)の転がる石の塊、『ジュラシック・パーク』(93)の恐竜などに置き換えられる。こうしたバリエーションは、のちに社会派ドラマへと拡がり、展開する。『カラーパープル』(85)での黒人女性の受難、『太陽の帝国』(87)の少年の目から見た戦争を経て、『シンドラーのリスト』(93)のユダヤ人虐殺、『プライベート・ライアン』(98)のノルマンディー上陸作戦、『アミスタッド』(97)『ミュンヘン』(05)、もしくは『ターミナル』(04)にしても、「罪もない人々」が「名伏しがたい力」に翻弄され、抵抗する際に味わう恐怖や不安を描き続けて主題的な一貫性が見られるのだ。

4

スピルバーグは「古い映画スタイル」と決別すべくマーサズビンヤード島でのオール・ロケを決めた。旧来のセット撮影ではなく、リアリズムにこだわることで、観客を恐怖のどん底に陥れようというのだ。

巨大なサメの模型を海に浮かべ人間と闘わせる――大胆な発想だが、撮影は悪夢の様相を呈する。彼は回想する。

「

『ジョーズ』は僕にとってのベトナム戦争だった。無知な人間が自然に対して仕掛けた戦争で、来る日も来る日も自然が僕を打ちのめした」「何一つうまくいかなかった。サメはチューブを破裂させたり、ぶくぶく沈んだり好き放題やっていた。あれは淡水用に設計されてたんだ。それがわかったとき、路線を変更した。姿を出さないことで恐怖をかきたてる「ヒッチコック路線」でいくことにしたんだ」(『プレミア日本版』1998年11月号)

スピルバーグは「ヒッチコック路線」の“見せない演出”を選択。マイナス要素を逆手に取ってその「天才」を発揮していく。脅し、はぐらかし、笑わせ、油断させたあとでアッと驚かせる「ショック演出」の数々を発明。なかでも先のトレーラーに登場する「サメの視点(POV)」がユニークなのは「あの」メインタイトル曲とともに「獲物を狙うサメ=殺人鬼」の視点に「観る者の視点」を同化させてしまうからだ。映像に映るのは被害者となるだろう人の泳ぐ足。観客は映画鑑賞の慣わしとして被写体に感情移入するクセがあり、襲う側と襲われる側の気分を同時に味わわせられることになる。ここに本作の持つ「アトラクション性」――恐怖のお楽しみとでも言えるもの――の基本があり、極めてスピルバーグ的な倒錯の仕掛けがあるのである。

スピルバーグ映画は子供から大人まで楽しめるエンターテインメントだが、同時に、過剰なまでに暴力的な描写を含んでいることでも知られている。『ジョーズ』では若い女性が“見えない怪物”に足を食われて海面を引きずり回される冒頭や、ゴムボートごと襲われた少年の鮮血――黒澤明の『椿三十郎』(62)の5倍ほどの――が吹き上がる場面、沈没船から海水で膨張した死体の頭が現れる場面、入り江で男性が犠牲になる場面(ここで初めてサメの頭が一瞬見える)が観る者に衝撃を与えたが、なかでも猟師クイント(ロバート・ショウ)がサメに飲まれ、口から血を吐いて絶命していく場面は白眉だ。しかし、新世代エンターテイナーたるスピルバーグは、不快になる手前でギリギリ抑制して巧みであり、ヒッチコック的ないしはハワード・ホークス的な職人気質を感じさせる。

5

『ジョーズ』は1975年の夏に公開。『タイム』は「

この映画は最高の娯楽マシーンだ!」、『ニューズウィーク』は「

スピルバーグは、ピーター・ベンチリーの原作から社会性とセックスを排除した。結果的に、その選択は賢明だった。若さに似ずスピルバーグは、大脳を無視して直接はらわたに訴える往時の巨匠を彷彿とさせる」と絶賛。

一方、批判者の代表は映画評論家の荻昌弘だった。

「

(ベンチリーの小説は)マス・ブルジョワ社会のおこぼれで生計を立てているリゾート海浜都市の入江へ、まったく無制御なホオジロザメ一匹なげこむことで、それにリアクトしてゆく街の諸階層の思惑や行動から、こんにち日本にもまったく共通であるプチブル市民階級の心理と生理をリポートしてみせる。(中略)しかし、このベンチリーも脚色に参加した映画版『ジョーズ』は、(私はこのほうを先に見たのだが)どの角度から見ようとしてもタイしたできとはかんがえられない。後世に作品価値がのこる収穫でないことはもちろん、単にスペクタキュラーなショッカーとしても、見のがせば悔いをながくのこす、といった水準の昂奮のたのしみは、少い。ここには、原作がミニマムの存在価値としていた“アメリカへの眼”さえ欠けるありさまで、私は現代性という点からも監督S・スピルバーグは先年の『激突!』のほうが格段に深層に触れた開発をやってのけていたのに、といいたい。要するに一言でつくせば、これは、リアリズムごかしの並級怪獣ショッカー、という評価から、あまり出られない貧相な作品といわざるをえないのである」

大変な酷評だが、これを掲載した『キネマ旬報』(1976年2月上旬号)には石上三登志の賞賛評も並んでいいる。いわく、

「

この、デッカイ人食い鮫があばれまわるという“ワン・ポイント”映画は、実はただそれだけの事なのである。そして、それに徹したからこその、『キング・コング』同様のメッタヤタラの面白さなのである。(中略)それ以外の楽しさもある事にはあるが、しかし、どうでもいいのである」

と評し、映画マニアらしい視点で賞賛したのだった。

6

だが、ここでは荻氏よりも『ニューズウィーク』を取りたい。また、石上氏の慧眼に頷きつつ、スピルバーグ映画の個性であり魅力は、血の通った人物造形にあると思うのである。

初公開時はたしかに――ポスターと予告篇の影響で――巨大ザメの新鮮な驚きに気を取られ、その恐ろしさばかりが話題にされたかも知れない。だが、時を経て驚きが薄くなると、やがて3人の男たち――ブロディ、フーパー、クイント――をまるで旧知の友人のごとく感じ、親しみ覚えている自分に気づくはずである。

70年代は空前のパニック映画ブームで、『ジョーズ』もまたその流れのなかで話題を呼んだ。だが、大きく異なるのは、『ポセイドン・アドベンチャー』(72)のジーン・ハックマン、『タワーリング・インフェルノ』(74)のスティーヴ・マックィーン、『大地震』(75)のチャールトン・ヘストンのような「頼りになるヒーロー」が登場しない点である。『ジョーズ』に登場するのはスピルバーグが言うところの「平凡な人々」であり、ロイ・シャイダー扮するブロディには署長だという役どころ以上の特技がなく、いままさにサメが人を襲っている最中に「早く海から出ろ!」と叫ぶだけで精一杯の人物なのだ。

ブロディは犯罪と暴力が蔓延するニューヨークを離れ、家族とともに穏やかなアミティ島に越してきたばかりである。しかし、穏やかで済むはずはない、やがて人食いザメの脅威に対処しなければならなくなるが、彼にはこの任務を遂行するにあたり、致命的な欠陥があった――海が怖くて泳げないのだ。

ここに一人の助っ人がやってくる。リチャード・ドレイファス扮する海洋学者フーパーは金持ちのインテリでよそ者だが見た目よりも男っぽいところがある。ロバート・ショウ扮する猟師クイントは不遜かつワイルドな変人。個性の異なる彼らが手を組むことになるが、途中、互いの名誉の負傷を見せ合い、友情を深めるときにも、ブロディだけは盲腸の痕しかないのだった。

アミティ島のアウトサイダーたちが、いがみ合い、皮肉を飛ばしながらも手を結び、島の平和を取り戻すべく脅威に立ち向かうべく海に出て行く。

7

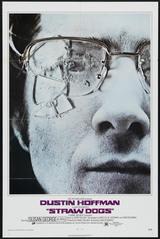

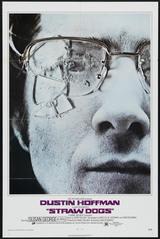

ここで「70年代」における男性性の位置づけを解説する必要がある。フェミニズムが台頭、女性が強くなると、男性原理の見直しが始まる。映画はヒーローらしからぬ俳優たちを多く輩出。その最初の声が『卒業』(67)のダスティン・ホフマン、続いて『イージー・ライダー』(69)のピーター・フォンダ、『真夜中のカーボーイ』(69)のジョン・ボイト、『ファイブ・イージー・ピーセス』(71)のジャック・ニコルソンら、いわゆるニューシネマ俳優が台頭してくる。彼らは「弱い男」「平凡な男」を演じて共感を呼ぶが、この潮流への反動を示した監督としてサム・ペキンパーを挙げなければならない。

ペキンパーの代表作『わらの犬』(71)は、「暴力はびこるアメリカ」を捨てて「安全なイギリスの田舎町」に越してきた軟弱な数学者(ダスティン・ホフマン)が主人公である。彼には性的魅力をもて余している妻(スーザン・ジョージ)がおり、無邪気にじゃれる毎日だが、しかし暴力は普遍であり、彼らに襲い掛かる。夫は妻をレイプされるが、しかし屈強なイギリス男たちを前に無抵抗であり、気づかない振りをしている。そんな「男らしさ」とは程遠い「平凡な人物」が、終盤、暴力本能もあらわに決死の闘いに挑み、敵を皆殺しにして生き残る――。『わらの犬』は現代的な男性性を挑発し、内なる野生を取り戻させる「ペキンパー流の通過儀礼」であった。

8

なぜ『わらの犬』を引き合いに出したかと言えば、スピルバーグの『激突!』もこれに似た構造を持つからだ。妻に頭の上がらぬ郊外暮らしの平凡なサラリーマン(『激突!』『ジョーズ』『わらの犬』の主人公は全員がメガネをかけている)が、巨大なトラックに追われるうちに「決闘(~原題)」を迫られ、遂に打ち倒すまでを描いた物語である。ラスト、主人公はトラックを打ち倒す。それは恐竜を倒して嬉々と跳ね回る原始人のようだ。やがて彼は落ち着き、虚脱する。あのトラックはもしかすると彼自身の内なる本能が呼び覚ました「怪物」の象徴ではなかったか? ここには『わらの犬』と同様、文明に本能を去勢されていた男の悲哀が滲んでいた。

『ジョーズ』のブロディも最後に孤立して巨大サメとの「決闘」を迫られる。そして勝利すると、狂喜の雄たけびを上げ、知らぬ間に海への恐怖を克服している自分に気づく。そして「前は海が嫌いだった」と笑いながら、フーパーと共に満ち潮の海を泳いでいく。『ジョーズ』のメインプロットは「サメ退治の物語」だが、サブプロットはブロディが「トラウマを克服する」までの成長物語なのである。ブロディは人食いザメを倒すことによって海への恐怖を乗り越え、ついに「署長」の名に相応しい「真のヒーロー」に生まれ変われるのだ。

9

『ジョーズ』の70年代性は『わらの犬』や『激突!』との構造上の類似からも明らかである。しかし荻昌弘が書くように批評精神に欠け、表面的で、掘り下げが不足しているだろう。ただ、それはスピルバーグが「あえて選択した」ことのはずである。彼は原作に描かれる社会的な背景の一切を脚色の段階で排除している。そしてこここそ荻氏の不満な点なのだが、そもそもスピルバーグは「現代」に関心が薄く「過去」志向が強いのである。

『ジョース』にものちの歴史大作に顕著なスピルバーグの志向性が現れる有名な場面がある。クイントが語る「軍艦インディナポリス号」のエピソードがそれだが、派手な見せ場に事欠かないエンターテインメント作のなかにおもむろに「過去の歴史」が流れ込んでくる部分であり、ひと際リアルでシリアスな印象を与える。

「インディアナポリス号」とは1945年に広島に落とすための原爆を運んだ実在の軍艦である。任務完了後、日本の潜水艦に攻撃され、乗組員1196名のうち300名が死んだ。海に放りだされた生存者たちは人食いサメに襲われて次々に餌食になっていった。最終的に生き残れたのは、わずか317名。クイントはその生き残りの一人という設定なのだ。彼はその経験があるゆえにサメ退治への執念を燃やしている男であり、ここにはスピルバーグが好む『白鯨』のエイハブ船長の影がある。ロバート・ショウが自らの過去を語りだす場面は、スピルバーグの確かな演出力を示している。語りだけで観る者の想像を刺激しながら、男たちの頭上で揺れるランプの光と影を利用して緊張感を高める。この部分は、いわば本作の「さらなるサブプロット」である。そして本作中で最も真に迫ったこの場面が、映画全体の印象に及ぼした影響は計り知れない。

10

自らの弱さと対決する男たちの物語を盛り上げたジョン・ウィリアムズの功績も大きい。あまりにも映画的な高まりの妙味は、二人のコンビネーションなくして生まれ得ないものだ。『ジョーズ』は「あの名曲」と共に熱狂を生み、キャラクターグッズが販売され、シリーズ化され、ついにはユニバーサル・スタジオの名物アトラクションとなった。

シリーズは他の監督の手になるものだが、それ以上に当時の観客が「騙された」のが数々の亜流作品。『グリズリー』(76)、『テンタクルズ』(77)、『ザ・カー』(77)などの愛嬌ある小品や、『オルカ』(77)『ピラニア』(78)『トレマーズ』(90)などの秀作を生むきっかけとなった。だが、いまだ『ジョーズ』の完成度に匹敵する作品は存在せず、戦後アメリカのポップカルチャーを語るときに欠かすことのできない金字塔であり続けている。

(渡部幻/「映画秘宝」2015.11『ジョーズ』40周年より加筆修正)