ブログを長い間更新してなくてすみません。かなり仕事が忙しいので今しばらく定期更新はお待ちいただきたいと思います。

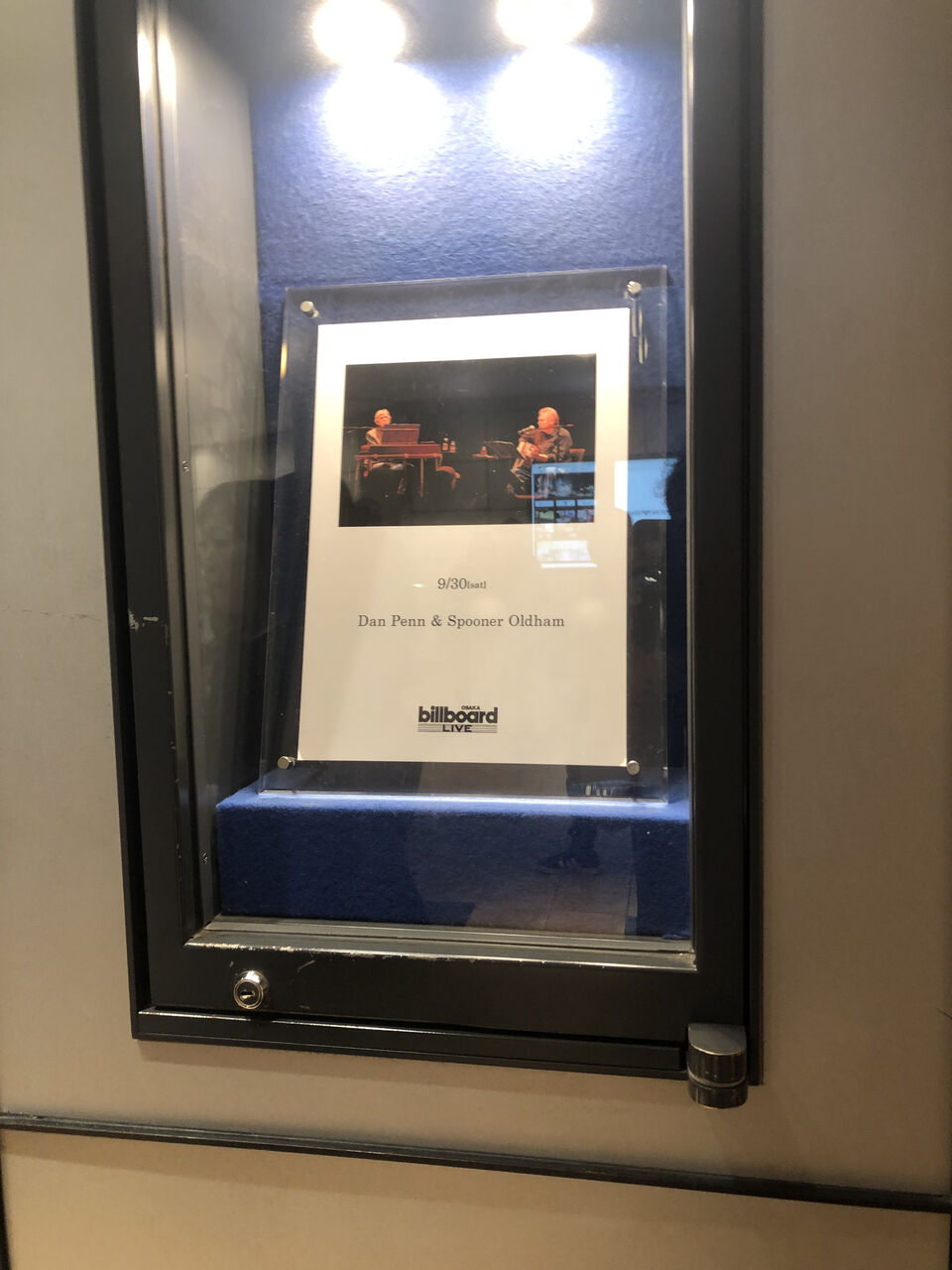

ブログを長い間更新してなくてすみません。かなり仕事が忙しいので今しばらく定期更新はお待ちいただきたいと思います。そんな中、9月30日はビルボード・ライブ大阪まで、ダン・ペン&スプーナー・オールダムの来日公演を見に行ってきました。本当はファースト&セカンドの両方を見て、一泊して帰りたかったのですが、仕事のこともありファーストだけで我慢し福岡にトンボ帰りしました。ダン・ペン、81歳、スプーナー80歳。この二人が日本に来てくれてライブをやってくれる。そのことだけで、とってもありがたいです。4年前の2019年、このコンビとしては20年ぶりの公演があり、この時は東京まで出かけて2ステージを堪能させていただきました。その時より、ほんの少し曲数が減っているとはいえ、元気な姿と変わらない演奏を聴かせてもらい、とっても嬉しくなりました。

思えば、今から40年ほど前、高校生だった私は、10年遅れでライ・クーダーの『Boomer’s Story』の日本盤を中古で手に入れました。そこにはかの名曲「The Dark End of the Street」のインスト版が入っているだけでなく、ライナーには作者の一人ダン・ペンなる人物が主人公ライと一緒に歌っている写真までありました。その人物がR&B界の名ソングライターであることは、その時は全く知りませんでした。大学生になる頃、ボチボチとR&Bを聴き始め、彼がスプーナーやチップス・モーマンらと数々の名曲を生み出した偉人であることがわかってきます。そして、その頃ダン・ペンの唯一のオリジナル・アルバム、1973年の『Nobody’s Fool』を入手し、大ファンになるのですが、どうしてこんな素晴らしいシンガーが1枚きりしかアルバムを出していないんだろうと疑問に思いました。スプーナーのアルバム『Pot Luck』も90年代の前半には入手していたと思います。ところが、1994年、ダン・ペンの21年ぶりのセカンド・アルバム『Do Right Man』がワーナー/サイアーからリリースされました。もちろん、ダン・ペンはソングライターの他、プロデューサーとか裏方としてメンフィスを中心とする南部の音楽界を支えてきたわけですが、久々に表舞台に復帰と相成ったわけです。そして、5年後の1999年、スプーナー・オールダムとの二人だけのライブを収めた『Moment From This Theatre』がリリースされます。このアルバムは全編二人だけのシンプルな演奏なのですが、とにかく名演です。シンガー・ソングライター・ファンは必ず聴かなければならないアルバムです。二人の過不足ない演奏と歌声、ハーモニー。その美しさに酔いしれることができます。ダン・ペンが他のアーティストに提供したR&B曲が大半ですが、ドラムやベースがなくても、曲そのものの良さと、作者自らの歌声の素晴らしさで、こんなにも充実したになるという見本のような作品集です。そして、その年の暮れ、その二人がとうとう初来日を果たします。自分は福岡のドラム・ロゴスに見にに行きました。本当に忘れられないライブとなりました。ダンはその後、2000年から、数年おきにデモ・シリーズという自主制作CDを作成するようになります。ライブ会場で手売りしたり、自身のインターネット・ページでしか買えないものですが、日本ではオーバーオール・ミュージックが発売してくれていて、手軽に購入することができました。そして、2010年には、メンフィスで活躍してきたキーボード奏者のボビー・エモンズとともにビルボード・ライブに再来日を果たしました。この後、アラバマのフェイム・スタジオで録音されたダンのデモ集が2枚CDで発売されたり、ダンとスプーナーが書いた曲のコンピレーションがリリースされたりもしました。そして、2019年、再びスプーナー・オールダムと二人での来日。この時はビルボード・ライブ東京に見に行きました。2020年には26年ぶりとなるサード・アルバム『Living On Mercy』がリリースされました。その後、体調を崩したダンは心臓関連の手術を受けていて、体力が十分回復しない中、2022年にはニューオーリンズのジャズ・フェスティバルの期間中にチッキー・ワー・ワーというクラブでライブを敢行したとのことです。さらにその後、同年には5枚目となるデモ・シリーズの『Prodigal Son』をリリースしました。意識した訳ではないでしょうがライ・クーダーが2018年にリリースしたソロの最新作と同タイトルとなっています。そんなわけで、高齢ながら充実した活動を続けるダン・ペン、盟友のスプーナーと二人では三度めとなる来日公演、いつもと変わらない、あったかいライブになるだろうと思いながら大阪に向かいました。

さて、その日、9月30日は土曜とあって、ファースト・ステージが16時30分から、セカンド・ステージが19時30分からと、両方見ても博多行き最終に間に合うのではないか、という時間ではありましたが、体力を温存すべく、今回はファーストだけで帰ることにしました。席は最前列ではありませんが、ステージ中央の次のテーブル。4年前の東京の時と同様かなり近い席を確保できました。定刻になるとマネージャーも兼ねているであろう司会者がワイヤレス・マイクを持って登場します。「コンバンワ」とあいさつした後、英語で、東京、横浜と続いたツアーに来てくれてありがとう、今日は最終日グレート・シティの大阪です。ダン・ペンとスプーナー・オールダムを紹介しますという意味の前説の後、ステージ後ろのカーテンが開き、二人が登場します。ダン・ペンは片手に杖を持っており、4年前に比べて足が悪くなったようです。スタッフに付き添われて、ステージ上手側の椅子に座ります。思えば、今から約10年前、この場所でファンキー・ミーターズを見たときは、やはり杖をついていたアート・ネヴィルは苦労して客席の階段を降り、またステージに上がっていたので、高齢の出演者も増えたことだし、その後にステージ後ろの出入り口が新たに設けられたのでしょう。

ダン・ペンは濃いネイヴィー・ブルーのシャツにジーンズ、スプーナーは柄シャツの上にグレーのジャケットを着ています。ダンが弾くのはアクースティク・ギターのマーティンD-28。スプーナーはもちろんウーリッツァーのエレピです。二人は着席すると、すぐに演奏を始めます。曲は言わずとしれた「I’m Your Puppet」。ダンのギターは1弦が鳴り切っていなくてプツプツ言ってますが、そんなことは問題ありません。コロナ前の前回の来日から4年、80代に達した二人が日本でライブをやってくれる。年齢からすれば、身体能力の衰えは致し方ないわけです。今回、スプーナーのソロはほとんどなくなり、ダンの伴奏に徹しています。ダンも90年代の映像では力強くバーコードを押さえていたのが、大半で高音側4弦のみを押さえています。でも、二人の渋い歌声と息のあったアンサンブルは見事に健在です。1999年の来日の時と変わらない、二人の歌と演奏に酔いしれました。

2曲目は、スィート・インスピレーションズに提供した、その名も「Sweet Inspiration」。3曲目は、ボックストップスのナンバーと言って、客席に一緒に歌うよう促し、ア・カペラで歌い始めます。1コーラス歌ったら、最前列の人がおそらくボックス・トップスのシングル盤のジャケットをダンに見せています。そしたら、二人はボックストップスのヒット曲「The Letter」をア・カペラで歌い出すではありませんか。もちろん1コーラスだけですが。その後、無事「Cry Like A Baby」が演奏されました。4曲目はアリーサ・フランクリンに提供した「Do Right Woman, Do Right Man」。彼の代表曲のひとつです。ダンは曲が始まる前にボソボソ声で曲の紹介をしてくれるのですが、自分の英語力の無さから、あまり聞き取ることができませんでした。5曲目に再びボックストップスのナンバーで「I Met Her In Church」が演奏され、手拍子が巻き起こります。

6曲目で、スプーナーがリード・ヴォーカルを担当する「Lonely Woman Make Good Lovers」が歌われます。フレディ・ウェイラーとスプーナーによって書かれたナンバーで、1972年にボブ・ルーマンのシングルとしてリリースされカントリー・チャートで4位を記録するヒットとなりました。『Moment From This Theatre』にはスプーナーの歌で収録されています。ダンの後で聞くとスプーナーの歌声はかなり頼りなく聴こえますが、その味わいたるや格別です。ピアニストでありソングライターとしても格別の才能を持つ彼のしみじみとした歌声を聴いていると、よく言われる「誰もその曲を書いた人のようには歌えない」という言葉が真に迫ってきます。この曲は、99年、19年、そして今回と毎回聞くことができました。

7曲目は、少しテンポアップして「You Left The Water Running」の登場です。バーバラ・リンが1966年にヒットさせた曲で、フェイム・スタジオでオーティス・レディングが録音したデモも公表されています。そして、続いてはジェームズ・カーに提供した代表作「The Dark End of the Street」。このコンビでのライブでは、たいていこの辺りまでの曲順は固定されているようです。二人の前に置かれている歌詞カードかコード譜が掲載されているであろうファイルも、このあたりまでは、順にめくられているみたいですが、この後から、曲を決めたら、二人ともペラペラとページを繰って譜面を探し出すようになります。9曲目は、パーシー・スレッジに提供した「Out of Left Field」でした。こちらもしみじみとしたバラードで演奏に耽溺しました。そして、10曲目に、ダンのファースト・アルバムのタイトル・トラック「Nobody’s Fool」が登場します。この曲で少しばかり盛り上げた後、MCでも提供したジャニス・ジョップリンの名前をつげ「A Woman Left Lonely」を歌い上げます。この曲はジャニスの遺作『Pearl』に収録されていますが、スターダムにありながらも一人寂しくオーバードースでこの世を去ったジャニス本人を象徴しているような作品です。

ライブは佳境になってきましたが、ここで再びマイクがスプーナーに渡り、ダンがロックン・ロールのフレーズを弾き始めました。曲は「Hello Memphis」です。ドニー・フリッツの1997年のセカンド・アルバムに収録されていた曲で、ダン、スプーナーそしてドニーの3人で書かれた曲で、ここではスプーナーがリード・ヴォーカル。ダンが合いの手を歌います。その場ではライブでは初めて聴いたと思っていたのですが、調べてみると1999年の福岡公演のセカンド・ステージで演奏されていたのを生で聴いていたのですね。全く記憶から抜け落ちていましたが、24年も経っているので仕方ないでしょう。続いても同じようなリズムのロックン・ロール・ナンバーでやはりスプーナーがリードを歌い、ダンも歌って見事にサポートします。曲は「Come on Over」です。この曲は1967年に書かれベン・アトキンス&ザ・ノマズによってシングル盤でリリースされたようですが、この日取り上げた曲では前曲同様かなりマイナーな1曲でしょう。ダンの歌うバージョンは彼のフェイム・レコーディングのCDに収録されています。前曲より少しテンポが早いので客席から手拍子が巻き起こり大いに盛り上がります。

ここで司会もしていたマネージャーから、そろそろ時間との声がかかり、二人はラストはどの曲にしようかちょっと迷ったようですが、ダンが「ゴスペルの曲を聞いてください」とつげて、最新のデモ・シリーズ『Prodigal Son』のラストに収録されている「In The Garden」を歌い始めました。この曲は「He Walks With Me」というタイトルでも知られた曲で、もちろん「He」はジーザスのこと。『Prodigal Son』にはドニー・フリッツの告別式で歌われたものが収録されています。もちろん、ライブでこの曲を聴くのは初めて。感激です。この曲ではスプーナーはピアノもコーラスもなし。お腹のところで両手を組み、ダンの演奏に聴き入っていました。しみじみとしたワルツのこの曲で本編が終了。司会者が立ち上がり、ワイヤレス・マイクで客席に「もう一曲聞きたいですか?」と問いかけます。満員の会場はもちろん割れんばかりの拍手が続きます。

二人は再びファイルをめくりながらアンコール曲を選びます。ダンが曲を決め、「オベイションズのナンバーだ。」との言葉で大好きな「I’m Living Good」だとわかりました。この曲は1965年にゴールド・ワックスからリリースされたシングル曲。自分は90年代に出たオベイションズのコンピレーションで知りました。彼らが尊敬する先達、サム・クックの曲を彷彿とさせるナンバーで『Moment From This Theatre』の中でもかなり気に入っている曲です。ラストに収録されている「Old Folks」も聴きたかったけど、贅沢は言いますまい。司会者が終演のMC、スタンディング・オベイションに包まれる中、二人は立ち上がって挨拶し、カーテンの向こうに消えて行きました。二人が日本に来てくれて、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。そのことに感謝したいと思います。

1. I’m Your Puppet

2. Sweet Inspiration

(Cry Like a Baby 〜 The Letter A Capella)

3. Cry Like a Baby

4. Do Right Woman, Do Right Man

5. I Met Her In Church

6. Lonely Woman Make Good Lovers (Spooner

7. You Left The Water Running

8. Dark End of The Street

9. Out of Left Field

10. Nobody’s Fool

11. A Woman Left Lonely

12. Hello Memphis(Spooner

13. Come On Over(Spooner

14. He Walks With Me

(Encore)

15. I’m Living Good

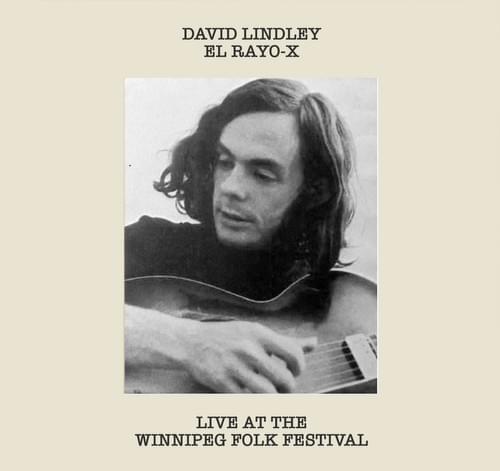

デヴィッド・リンドレーは、今年、2023年3月3日79歳で永眠しました。非常に残念です。彼のオフィシャル・ホームページには、CDを始めいくつかのグッズの販売コーナーがありましたが、彼が亡くなった後、一時閉鎖されていました。ところが最近、URLはそのままにホームページそのものがリニューアルされ、「Pleemhead Store」のコーナーでは、リンドレーの過去のオフィシャル・ブートレッグシリーズを含め現在11種類のアルバムがmp3形式で販売されています。ページの最下段には”Check back often - more to come very soon!”の文字があるので、今後もまだ追加されていくものと思われます。

デヴィッド・リンドレーは、今年、2023年3月3日79歳で永眠しました。非常に残念です。彼のオフィシャル・ホームページには、CDを始めいくつかのグッズの販売コーナーがありましたが、彼が亡くなった後、一時閉鎖されていました。ところが最近、URLはそのままにホームページそのものがリニューアルされ、「Pleemhead Store」のコーナーでは、リンドレーの過去のオフィシャル・ブートレッグシリーズを含め現在11種類のアルバムがmp3形式で販売されています。ページの最下段には”Check back often - more to come very soon!”の文字があるので、今後もまだ追加されていくものと思われます。 今年も暑い夏が到来しました。こういう季節には涼やかなハワイアンや沖縄音楽が聴きたくなりますが、熱いキューバ音楽もいいですよね。1997年、ニック・ゴールドが主催するワールド・サーキットから、2枚のアルバムがリリースされました。どちらにも”ライ・クーダー”の名前があったわけですが、そのうちの一枚が後に”社会現象”にもなった『Buena Vista Social Club』、そしてもう一枚がこのアフロ・キューバン・オール・スターズのファースト・アルバム『A Toda Cuba le Gusta』でした。この二枚のアルバムは表裏一体の関係にあります。『Buena Vista Social Club』(以下BVSC)の立役者の一人に、プロデューサーでありトレス奏者でもあるシエラ・マエストラのメンバー、フアン・デ・マルコス・ゴンサレスがいます。彼がいなければ、ライ・クーダーがキューバに滞在することができた短い期間に、すでに音楽活動をやめていた才能溢れる老ミュージシャン達を一堂に集めることはできなかったでしょう。

今年も暑い夏が到来しました。こういう季節には涼やかなハワイアンや沖縄音楽が聴きたくなりますが、熱いキューバ音楽もいいですよね。1997年、ニック・ゴールドが主催するワールド・サーキットから、2枚のアルバムがリリースされました。どちらにも”ライ・クーダー”の名前があったわけですが、そのうちの一枚が後に”社会現象”にもなった『Buena Vista Social Club』、そしてもう一枚がこのアフロ・キューバン・オール・スターズのファースト・アルバム『A Toda Cuba le Gusta』でした。この二枚のアルバムは表裏一体の関係にあります。『Buena Vista Social Club』(以下BVSC)の立役者の一人に、プロデューサーでありトレス奏者でもあるシエラ・マエストラのメンバー、フアン・デ・マルコス・ゴンサレスがいます。彼がいなければ、ライ・クーダーがキューバに滞在することができた短い期間に、すでに音楽活動をやめていた才能溢れる老ミュージシャン達を一堂に集めることはできなかったでしょう。 今回は、前々回に引き続き、テリー・タルボットのアルバムの紹介です。1977年にリリースされた彼のセカンドです。このアルバムもスパロウからのリリース。よって、CCMになります。ジャケットは夕陽の沈む海岸に裸足で立つパーカーとジーンズ姿のテリーですが、右側に大きな鏡のようなものがあって、暗闇の中のテリーを映し出しています。裏ジャケットは同じようなアングルで少し角度を変えていますが、中央に子供を”高い高い”する、テリーの奥さんの後ろ姿があります。前作に引き続き、家族愛もアルバムのテーマなのでしょうか。

今回は、前々回に引き続き、テリー・タルボットのアルバムの紹介です。1977年にリリースされた彼のセカンドです。このアルバムもスパロウからのリリース。よって、CCMになります。ジャケットは夕陽の沈む海岸に裸足で立つパーカーとジーンズ姿のテリーですが、右側に大きな鏡のようなものがあって、暗闇の中のテリーを映し出しています。裏ジャケットは同じようなアングルで少し角度を変えていますが、中央に子供を”高い高い”する、テリーの奥さんの後ろ姿があります。前作に引き続き、家族愛もアルバムのテーマなのでしょうか。 テリー・エヴァンズこそはリアル・ブルーズ・マンであり、リアル・ソウル・マンに違いありません。1988年6月、大阪厚生年金会館大ホールのステージ、客席から向かって右側に彼らの姿がありました。テナーのボビー・キング、バリトンのテリー・エヴァンズ、そしてベースのウィリー・グリーン・Jr. 。前年にネヴィル・ブラザーズ、アル・グリーンを体験し、ブラック・ミュージックにはまり始めていた自分にとって、この時のライ・クーダー公演は衝撃でした。もちろん主役のライも初めて見るし、ドラムはジム・ケルトナー、ピアノはヴァン・ダイク・パークス、アコーディオンにフラーコ・ヒメネスまで参加しているという豪華編成でしたが、三人のゴスペル・コーラス隊の歌唱は実に強力でした。

テリー・エヴァンズこそはリアル・ブルーズ・マンであり、リアル・ソウル・マンに違いありません。1988年6月、大阪厚生年金会館大ホールのステージ、客席から向かって右側に彼らの姿がありました。テナーのボビー・キング、バリトンのテリー・エヴァンズ、そしてベースのウィリー・グリーン・Jr. 。前年にネヴィル・ブラザーズ、アル・グリーンを体験し、ブラック・ミュージックにはまり始めていた自分にとって、この時のライ・クーダー公演は衝撃でした。もちろん主役のライも初めて見るし、ドラムはジム・ケルトナー、ピアノはヴァン・ダイク・パークス、アコーディオンにフラーコ・ヒメネスまで参加しているという豪華編成でしたが、三人のゴスペル・コーラス隊の歌唱は実に強力でした。 テリー・タルボットは、前々回取り上げたタルボット・ブラザーズの兄の方です。その時にレビューで書いたように、クリスチャン・ミュージック専門のスバロウ・レコードに移籍し1976年に放ったソロの第一弾です。

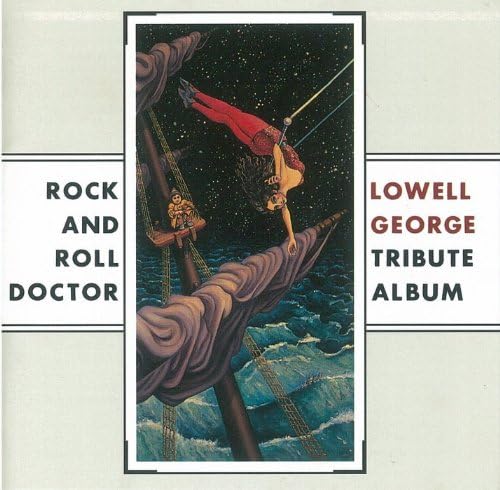

テリー・タルボットは、前々回取り上げたタルボット・ブラザーズの兄の方です。その時にレビューで書いたように、クリスチャン・ミュージック専門のスバロウ・レコードに移籍し1976年に放ったソロの第一弾です。 1979年6月29日、リトル・フィートのローウェル・ジョージはソロ・アルバムのプロモーション・ツアー中、ワシントンDCのホテルで心臓発作を起こし、帰らぬ人となりました。まだ34歳という若さでした。自分はその時中学2年生で、リトル・フィートのことは全く知りませんでした。1983年、デヴィッド・リンドレーのライブを見て、その後彼が表紙に掲載された『ギター・マガジン』誌を買ったのですが、その号にはフィートのポール・バレールがソロ・アルバムをリリースしたことに関する記事が見開き2ページで掲載されていました。それがきっかけで、バレールのソロ・アルバムを購入し、フィートのアルバムも買ってフィートの”沼”にハマっていったわけです。

1979年6月29日、リトル・フィートのローウェル・ジョージはソロ・アルバムのプロモーション・ツアー中、ワシントンDCのホテルで心臓発作を起こし、帰らぬ人となりました。まだ34歳という若さでした。自分はその時中学2年生で、リトル・フィートのことは全く知りませんでした。1983年、デヴィッド・リンドレーのライブを見て、その後彼が表紙に掲載された『ギター・マガジン』誌を買ったのですが、その号にはフィートのポール・バレールがソロ・アルバムをリリースしたことに関する記事が見開き2ページで掲載されていました。それがきっかけで、バレールのソロ・アルバムを購入し、フィートのアルバムも買ってフィートの”沼”にハマっていったわけです。 タルボット・ブラザーズ唯一のアルバムです。このアルバムもすでにレビューしたものとばかり思っていたのですが、すっかり忘れていました。この歳になるともの忘れや思い込みが激しくなっていけません。

タルボット・ブラザーズ唯一のアルバムです。このアルバムもすでにレビューしたものとばかり思っていたのですが、すっかり忘れていました。この歳になるともの忘れや思い込みが激しくなっていけません。 この映画は、1961年の黒澤明監督の『用心棒』のリメイクで、その舞台を禁酒法時代のメキシコ国境に近いテキサスの小さな町に置き換えたものです。『用心棒』の翻案というと、マカロニ・ウエスタンの元祖とも言われる1964年のクリント・イーストウッド主演映画『荒野の用心棒』が有名ですが、それから32年を経た1996年、ウォルター・ヒルが世に問うたのがこの作品なのです。

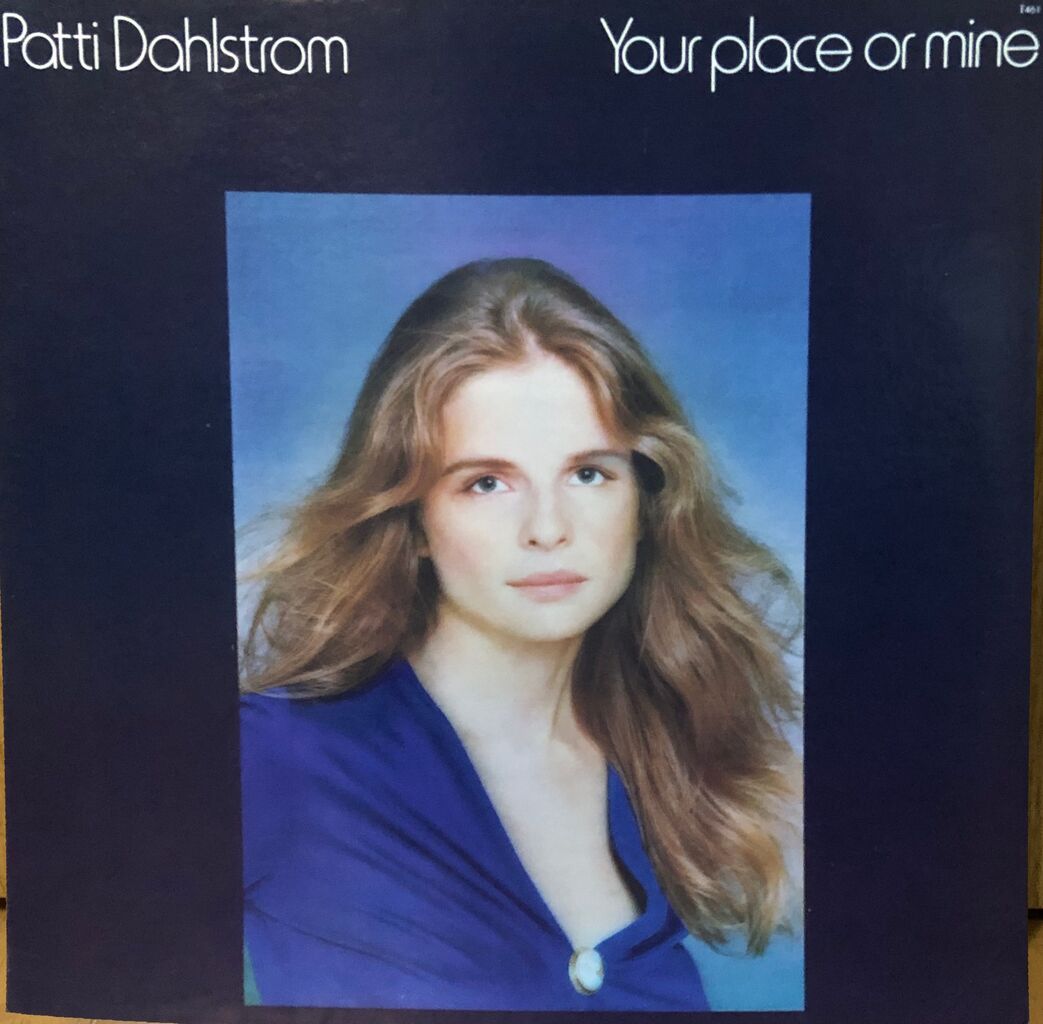

この映画は、1961年の黒澤明監督の『用心棒』のリメイクで、その舞台を禁酒法時代のメキシコ国境に近いテキサスの小さな町に置き換えたものです。『用心棒』の翻案というと、マカロニ・ウエスタンの元祖とも言われる1964年のクリント・イーストウッド主演映画『荒野の用心棒』が有名ですが、それから32年を経た1996年、ウォルター・ヒルが世に問うたのがこの作品なのです。 パティ・ダルストロムについては、リンドレー参加作として随分前に1973年リリースのセカンド・アルバム『The Way I Am』をとりあげたことがありますが、1975年の本作にもリンドレーが参加していいプレイを残しています。彼の参加作はリリース順に取り上げていたつもりだったのですが、なぜか忘れておりました。『The Way I Am』のレビューには、彼女のプロフィールについてほとんど触れていませんでしたので、今回、簡単に紹介します。

パティ・ダルストロムについては、リンドレー参加作として随分前に1973年リリースのセカンド・アルバム『The Way I Am』をとりあげたことがありますが、1975年の本作にもリンドレーが参加していいプレイを残しています。彼の参加作はリリース順に取り上げていたつもりだったのですが、なぜか忘れておりました。『The Way I Am』のレビューには、彼女のプロフィールについてほとんど触れていませんでしたので、今回、簡単に紹介します。

1988年、匿名のスーパー・グルーブ、トラヴェリング・ウィルベリーズを成功させたワーナーが、テキサス・ルーツ・ミュージックのスーパー・グループとして1990年にリリースしたのが、このテキサス・トルネイドズです。この時は驚きました。テキサスで絶大な人気を誇る彼らを、全国だけでなくメキシコをはじめとするスペイン語圏に売り出そうという意図の元に結成されたわけです。メキシコ系のアメリカ人は、テキサス、カリフォルニア、アリゾナなどもともとメキシコだった地域には多く住んでいましたが、産業構造の変化によりアメリカ全土に住むようになり、また、人口も増加してきたため、大手レコード会社も、おそらく重要なマーケットとして意識し始めたのでしょう。彼らのアルバムは英語版とスペイン語版の二種類がリリースされたそうです。

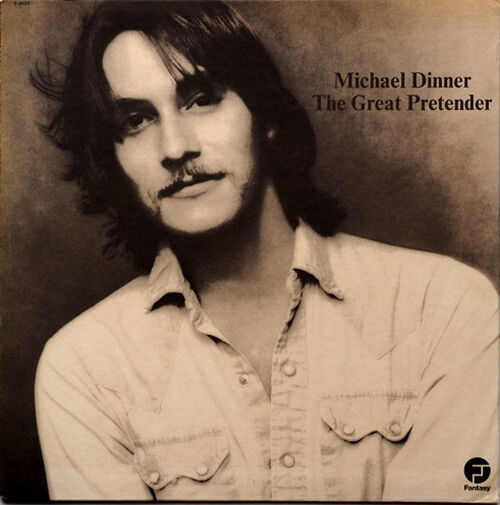

1988年、匿名のスーパー・グルーブ、トラヴェリング・ウィルベリーズを成功させたワーナーが、テキサス・ルーツ・ミュージックのスーパー・グループとして1990年にリリースしたのが、このテキサス・トルネイドズです。この時は驚きました。テキサスで絶大な人気を誇る彼らを、全国だけでなくメキシコをはじめとするスペイン語圏に売り出そうという意図の元に結成されたわけです。メキシコ系のアメリカ人は、テキサス、カリフォルニア、アリゾナなどもともとメキシコだった地域には多く住んでいましたが、産業構造の変化によりアメリカ全土に住むようになり、また、人口も増加してきたため、大手レコード会社も、おそらく重要なマーケットとして意識し始めたのでしょう。彼らのアルバムは英語版とスペイン語版の二種類がリリースされたそうです。 今、デヴィッド・リンドレー参加アルバムは、1980年のものを取り上げているところですが、いくつか見落としがありました。今からしばし1970年代に戻ります。今日は1974年リリースのカントリー・ロックの名盤と言われるマイケル・ディナーのデビュー作をレビューします。

今、デヴィッド・リンドレー参加アルバムは、1980年のものを取り上げているところですが、いくつか見落としがありました。今からしばし1970年代に戻ります。今日は1974年リリースのカントリー・ロックの名盤と言われるマイケル・ディナーのデビュー作をレビューします。 ジャクソンの1996年作です。彼の作品の中ではとりたてて触れられることも多くないアルバムですが、その後のライブでよく演奏される「The Barricades of Heaven」が入っていることで重要な作品です。1993年の前作『I’m Alive』では、そのころ時事的な内容に偏りがちだったジャクソンが久々に恋愛を中心とした私的なテーマに絞った作品として高く評価されました。それに比べるとこちらの『Looking East』は旗色が悪いですが、なかなかどうして充実したアルバムです。また、テーマも時事的なものに回帰していますが、ラブ・ソングも配して均整のとれた作品集となっています。

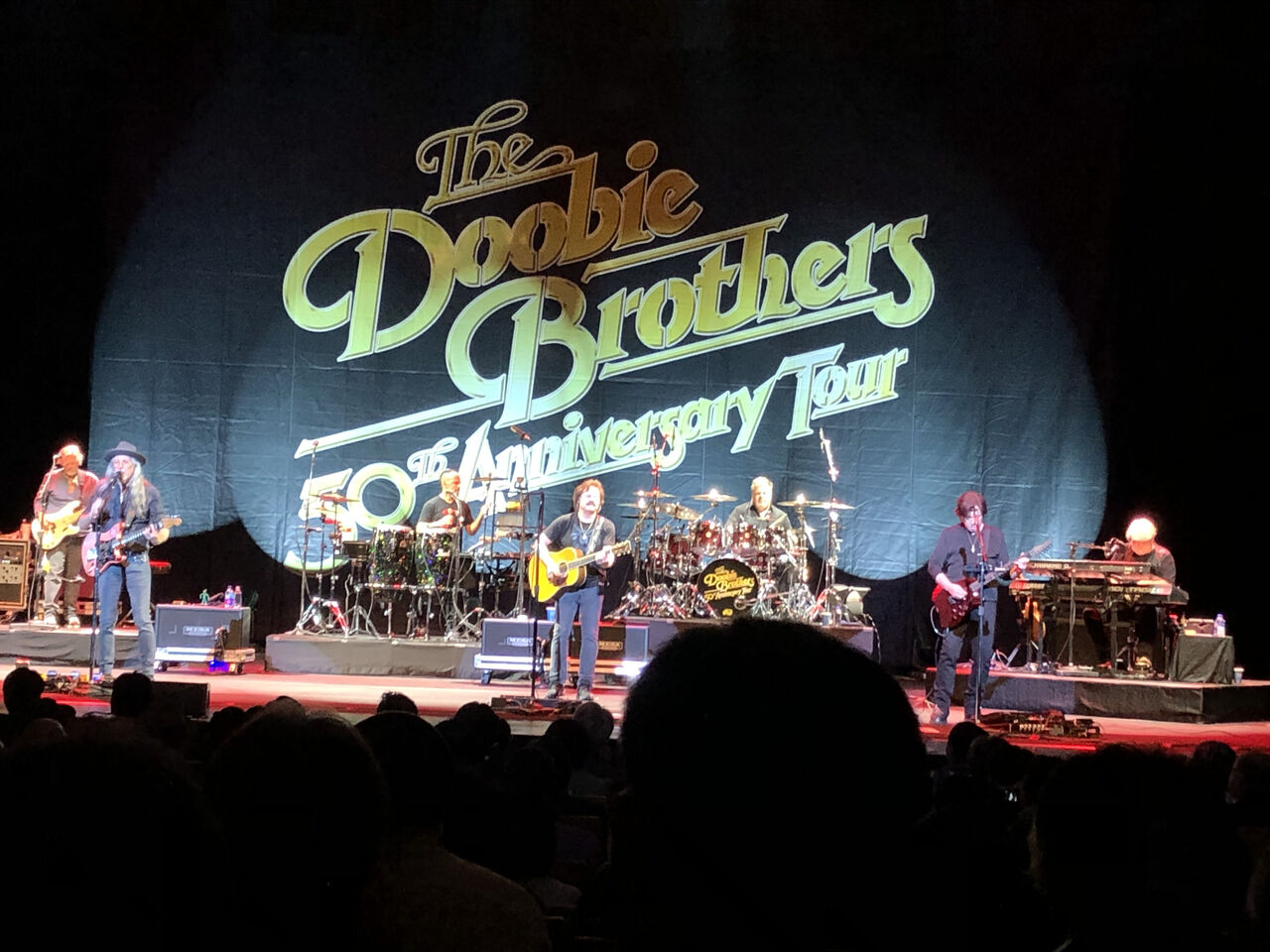

ジャクソンの1996年作です。彼の作品の中ではとりたてて触れられることも多くないアルバムですが、その後のライブでよく演奏される「The Barricades of Heaven」が入っていることで重要な作品です。1993年の前作『I’m Alive』では、そのころ時事的な内容に偏りがちだったジャクソンが久々に恋愛を中心とした私的なテーマに絞った作品として高く評価されました。それに比べるとこちらの『Looking East』は旗色が悪いですが、なかなかどうして充実したアルバムです。また、テーマも時事的なものに回帰していますが、ラブ・ソングも配して均整のとれた作品集となっています。 先週の4月22日、金沢に行ってきました。ドゥービー・ブラザーズの公演を見る、というのも大きな目的でしたが、コロナ禍でここ3年観光らしい観光もしていなかったので、まだ行ったことのない魅力的な城下町への旅を兼ねて、久々に飛行機に乗って金沢まで足を伸ばしました。ドゥービーは大ファンというわけではなく、再結成後も熱心に聴いていたわけではありませんが、やはりこの編成でのコンサートには心動かされるものがあります。ちょうど高校生で洋楽を聴き始めた頃、ドゥービーは一旦解散。1983年に出たフェアウェル・ツアーのライブ盤は当時よく聴いたものです。でも、ベスト盤的なそのアルバムで満足して当時は深掘りしなかったのですが、長い年月の間なんとなく再結成前のアルバムは全部集めてしまいました。再結成後のものは、ライブ盤を除き、このライブのチケットを買ってから何枚か買って全部耳を通しましたが、かなりの力作揃いですよね。

先週の4月22日、金沢に行ってきました。ドゥービー・ブラザーズの公演を見る、というのも大きな目的でしたが、コロナ禍でここ3年観光らしい観光もしていなかったので、まだ行ったことのない魅力的な城下町への旅を兼ねて、久々に飛行機に乗って金沢まで足を伸ばしました。ドゥービーは大ファンというわけではなく、再結成後も熱心に聴いていたわけではありませんが、やはりこの編成でのコンサートには心動かされるものがあります。ちょうど高校生で洋楽を聴き始めた頃、ドゥービーは一旦解散。1983年に出たフェアウェル・ツアーのライブ盤は当時よく聴いたものです。でも、ベスト盤的なそのアルバムで満足して当時は深掘りしなかったのですが、長い年月の間なんとなく再結成前のアルバムは全部集めてしまいました。再結成後のものは、ライブ盤を除き、このライブのチケットを買ってから何枚か買って全部耳を通しましたが、かなりの力作揃いですよね。

ジョー・ウォルシュは言わずと知れたイーグルズの後期メンバーです。1968年ジェイムズ・ギャングのギタリストとして頭角を表し、1971年に脱退するとジョー・ヴァイターレやケニー・パサレリとバーンストームを結成。2枚のアルバムをリリースします。この2枚のミュージシャン・クレジットは「ジョー・ウォルシュ」となっており、ソロ作と捉えても良いのかも知れません。1974年には完全なソロとして『So What』をリリースしますが、翌1975年にはバーニー・レドンの後釜としてイーグルズに加入するも、引き続きソロでもアルバムをリリースしたり、ロッド・スチュアート、J・D・サウザー、デイヴ・メイスン、ランディ・ニューマン、ウォーレン・ジヴォンはじめ多くのミュージシャンのアルバムにギタリストとして参加しています。

ジョー・ウォルシュは言わずと知れたイーグルズの後期メンバーです。1968年ジェイムズ・ギャングのギタリストとして頭角を表し、1971年に脱退するとジョー・ヴァイターレやケニー・パサレリとバーンストームを結成。2枚のアルバムをリリースします。この2枚のミュージシャン・クレジットは「ジョー・ウォルシュ」となっており、ソロ作と捉えても良いのかも知れません。1974年には完全なソロとして『So What』をリリースしますが、翌1975年にはバーニー・レドンの後釜としてイーグルズに加入するも、引き続きソロでもアルバムをリリースしたり、ロッド・スチュアート、J・D・サウザー、デイヴ・メイスン、ランディ・ニューマン、ウォーレン・ジヴォンはじめ多くのミュージシャンのアルバムにギタリストとして参加しています。 1996年にリリースされたこのアルバムは、主に伝統的なガリシア音楽を取り上げたものです。ガリシア地方というのは、スペインの北西部にある地域で、古くからケルト人が居住しているところです。少し前に取り上げたカルロス・ヌニェスはこの地域の出身で、このアルバムでも活躍しています。ガリシア人は、メキシコやキューバはじめ世界各地へと移民していますが、こうした地域の音楽も取り上げられています。アルバムにはパディ・モローニが執筆したライナーが掲載されています。日本盤にはちゃんとした翻訳が掲載されているのでしょうけど、輸入盤しか持っていないので、ここに拙訳を載せてみようと思います。曲ごとのライナーまでは全部訳しきれませんでした。

1996年にリリースされたこのアルバムは、主に伝統的なガリシア音楽を取り上げたものです。ガリシア地方というのは、スペインの北西部にある地域で、古くからケルト人が居住しているところです。少し前に取り上げたカルロス・ヌニェスはこの地域の出身で、このアルバムでも活躍しています。ガリシア人は、メキシコやキューバはじめ世界各地へと移民していますが、こうした地域の音楽も取り上げられています。アルバムにはパディ・モローニが執筆したライナーが掲載されています。日本盤にはちゃんとした翻訳が掲載されているのでしょうけど、輸入盤しか持っていないので、ここに拙訳を載せてみようと思います。曲ごとのライナーまでは全部訳しきれませんでした。

昨日、御年81歳のボブ・ディランのコンサートに行ってきました。チケット代26000円は、今まで見たコンサートの中で最高額です。最初は、ディランは1回見てるし、もういいかな、とも思ったのですが、今年に入って70代ミュージシャンの訃報が相次ぐ中、”これが最後になるかも知れない”と急遽出かけることにしました。もう15年くらい前になるでしょうか、ブルーノート福岡がなくなり、少し時を置いてビルボード福岡となった時、こけら落としのスティーリー・ダンのライブが20000円で、”ちょっと高いよな”と諦めました。その後ウォルター・ベッカーが亡くなってしまい、もうスティーリー・ダンを見ることができないので少し後悔しています。その時に比べれば、来日公演の”相場”は全体的に上がっているけれども、それにしてもちょっとなぁ、と思わせる金額です。悩んだ末、ディランの4月8日の大阪公演は、土曜日で仕事は休みだし、17時開演なので終演後福岡に戻れるとあって、この機会に見ておこうと思ったのですが、さすが土曜なので1階席は売り切れていたようです。

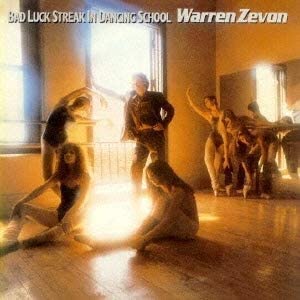

昨日、御年81歳のボブ・ディランのコンサートに行ってきました。チケット代26000円は、今まで見たコンサートの中で最高額です。最初は、ディランは1回見てるし、もういいかな、とも思ったのですが、今年に入って70代ミュージシャンの訃報が相次ぐ中、”これが最後になるかも知れない”と急遽出かけることにしました。もう15年くらい前になるでしょうか、ブルーノート福岡がなくなり、少し時を置いてビルボード福岡となった時、こけら落としのスティーリー・ダンのライブが20000円で、”ちょっと高いよな”と諦めました。その後ウォルター・ベッカーが亡くなってしまい、もうスティーリー・ダンを見ることができないので少し後悔しています。その時に比べれば、来日公演の”相場”は全体的に上がっているけれども、それにしてもちょっとなぁ、と思わせる金額です。悩んだ末、ディランの4月8日の大阪公演は、土曜日で仕事は休みだし、17時開演なので終演後福岡に戻れるとあって、この機会に見ておこうと思ったのですが、さすが土曜なので1階席は売り切れていたようです。 1980年にリリースされたウォーレン・ジヴォンの4枚目のアルバムです。エレクトラ/アサイラムでは3枚目になります。

1980年にリリースされたウォーレン・ジヴォンの4枚目のアルバムです。エレクトラ/アサイラムでは3枚目になります。 3月22日水曜は、初夏を思わせる陽気です。日本時間の午前中WBCの決勝戦があり、日本がアメリカをやぶり見事に世界一になりました。午前中は仕事だったので、もちろん中継は見ていませんが、午後は休暇をもらい一路広島へと向かいました。新幹線に乗るのはもちろん、電車に乗るのもパンデミック以前から3年以上ぶりです。広島到着は15時近く、路面電車で平和公園方面へと移動します。商店街近くのお好み焼き屋で腹ごしらえをし、平和資料館に移動、前回訪れた時とは展示が大きくリニューアルされており、原爆で命を落とした方々のごくごく一部ですが、亡くなった方を一括りにするのではなく、本当はもっとながらえたはずの命を散らした一人一人の顔と名前、そして魂の叫びが聞こえてくるようなリアルなコーナーに胸を打たれました。平日というのに外国人を含む多くの人々が列をなしており、世界中の人がこれほど関心を示しているのに、どうして戦争の災禍がなくならないのだろうと疑問に思いました。5月にはサミットがありますが、それまでにウクライナの戦争が停戦を迎えることを期待したいものです。

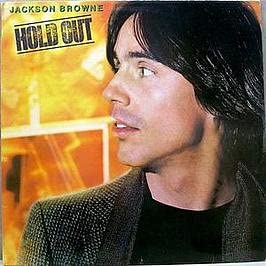

3月22日水曜は、初夏を思わせる陽気です。日本時間の午前中WBCの決勝戦があり、日本がアメリカをやぶり見事に世界一になりました。午前中は仕事だったので、もちろん中継は見ていませんが、午後は休暇をもらい一路広島へと向かいました。新幹線に乗るのはもちろん、電車に乗るのもパンデミック以前から3年以上ぶりです。広島到着は15時近く、路面電車で平和公園方面へと移動します。商店街近くのお好み焼き屋で腹ごしらえをし、平和資料館に移動、前回訪れた時とは展示が大きくリニューアルされており、原爆で命を落とした方々のごくごく一部ですが、亡くなった方を一括りにするのではなく、本当はもっとながらえたはずの命を散らした一人一人の顔と名前、そして魂の叫びが聞こえてくるようなリアルなコーナーに胸を打たれました。平日というのに外国人を含む多くの人々が列をなしており、世界中の人がこれほど関心を示しているのに、どうして戦争の災禍がなくならないのだろうと疑問に思いました。5月にはサミットがありますが、それまでにウクライナの戦争が停戦を迎えることを期待したいものです。 いよいよ明日3月20日からジャクソン・ブラウンの来日公演が始まります。ローリング・ココナッツ・レビューやジャパン・エイドを含めると来日は16回目。本当に親日家ですね。3年前フジロック・フェスティバルへの来日が決まっていましたが、コロナ禍でイベントそのものがキャンセルになったのは記憶に新しいですね。ほとんどのツアーでは広島公演を加えており、たびたび平和資料館を訪れるなど彼の性格がよく表れています。今月3日に盟友のデヴィッド・リンドレーを失ったばかりのジャクソンですが、おそらく今回のコンサートでは、そのことに言及するのではないかと思います。昨日、ようやくジャクソンもリンドレーへの追悼文を公にしました。今回は、リンドレーとの共作曲を含む1980年の『Hold Out』をレビューしたいと思います。この作品は、彼の最初の全米No.1ヒット・アルバムです。にも関わらず、最近のコンサートではこの盤から選曲されることはほとんどないですね。近い時期の作品として、シングルヒットした「Somebody’s Baby」はよく取り上げられるのですけどね。

いよいよ明日3月20日からジャクソン・ブラウンの来日公演が始まります。ローリング・ココナッツ・レビューやジャパン・エイドを含めると来日は16回目。本当に親日家ですね。3年前フジロック・フェスティバルへの来日が決まっていましたが、コロナ禍でイベントそのものがキャンセルになったのは記憶に新しいですね。ほとんどのツアーでは広島公演を加えており、たびたび平和資料館を訪れるなど彼の性格がよく表れています。今月3日に盟友のデヴィッド・リンドレーを失ったばかりのジャクソンですが、おそらく今回のコンサートでは、そのことに言及するのではないかと思います。昨日、ようやくジャクソンもリンドレーへの追悼文を公にしました。今回は、リンドレーとの共作曲を含む1980年の『Hold Out』をレビューしたいと思います。この作品は、彼の最初の全米No.1ヒット・アルバムです。にも関わらず、最近のコンサートではこの盤から選曲されることはほとんどないですね。近い時期の作品として、シングルヒットした「Somebody’s Baby」はよく取り上げられるのですけどね。