世界とつながる読書:『仕事に効く教養としての「世界史」』出口治明

世界史ほどイヤなものは無かった.一生、世界史と離れて過ごしたかった.そう思っていた.この本と出会うまでは.目から鱗が落ちる、という本に久しぶりに出会った.

高校の社会科で、まごうこと無く「地理」を選んだ理系の僕は、世界史や日本史を選択するヤツの気が知れなかった.1000年の昔にどこの国がどの国に攻め入って、誰が皇帝になってどういう政治をして、でどの国が滅んで.それ何なん?どこがオモロいん?今の僕の人生になんか役に立つん?「地理」やったら、いまその土地に住んでいる人がいて、将来そこを訪ねるかもしれん.何より、地図が面白かった.自分の土地と比べて、ああそんな土地もあるんや、と想像できる.

僕は高校以来、世界史をあえて避けてきた.本屋でも絶対にそのコーナーには近づかなかった.自分の世界史の知識は、中学の社会と、高校で無理矢理教わったギリシャ時代まで、で終了していた.

ある日、阪大の仲野センセという奇人(もとい才人)から「スゴい人が大阪に来るから飲みに行きませんか」との奇異なお誘いがあった.その方は出口治明さんといって、ライフネット生命保険の会長さんなのだそうだ.普段は人を褒めない仲野センセが、この人はスゴい、この人はスゴい、そればかり連発するので、楽しそうな飲み会に出かけてみることにしたのだ.

仲野センセをはじめ、その飲み会でのメンバーが濃すぎたため、とんでもなく濃密な時間が流れた訳だが、出口さんが発する言葉は、軽々しく聞き過ごせない堅さがあった.「私は世界で1000以上の都市を訪ねましたけどね、」という言葉から始まるお話に、僕は心のシャッターを全開にしてしまった.

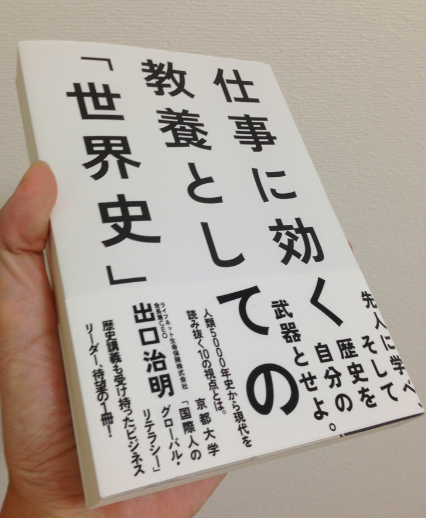

その出口さんから、光栄なことに、ご著書が送られて来た.表紙に「世界史」と大きく書いてある.僕は表紙を眺めながら、ずっしりとした本のページ数が344ページであることを確認し、人生で観念すべき時が来たな、と、1ページ目を開いたのだった.

- 作者: 出口治明

- 出版社/メーカー: 祥伝社

- 発売日: 2014/02/22

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (18件) を見る

大変驚いたのは、この本が「世界史の本」ではなく、「世界史をありえない方向から楽しむ本」であり、高校の時に僕が発した疑問「どこがオモロいん?人生になんか役に立つん?」に真っ向から答えてくれる本であったことである.

第3章「神は、なぜ生まれたのか。なぜ宗教は出来たのか」を、トイレの中でむさぼるようにして読んだ僕は、「ああ、この本が高校の社会の副読本として先生に勧められて読んでいたら、人生変わっていたかもな」と深く感じた.中学や高校の授業でイヤイヤ覚えてきた、世界史と日本史のさまざまな事象が「なぜ」その時に起こったのか、が、5000年の大きな世界の流れの中で、人間個人個人の「イヤや」「エエわぁ」の感覚に全て基づいて、納得する形で読ませてくれるのである.

「ペリーが日本にやって来た、本当の目的は何だったのか?」「歴史は、なぜ中国で発達したのか?」「アメリカはなぜ発達したのか?」教科書では決して教えてくれなかった、数千年と世界の全体からの視点、それが、偉人一人一人の人間としての感情から、書き起こされている.なんということだ.

合理主義を押し進めた結果、フランスでは革命後、1日を10時間、1時間を100分にした時代があったらしい.しかしそれは12年間しか続かなかったらしい.へ?それ、試した国があったん?それで、あかんかったん?ということがさらっと書いてある.なぜそれが試されたか.それが、時代と世界の仕組みの中で、解説されている.

僕は、世界史はダイバーシティのみだと思っていた.世界史は「あんなこともあった」「こんなこともあった」の図鑑だと思っていた.それは全く違っていた.世界は、時間も空間も統合されていた.出口さんが全世界百何十カ国を訪ねて、この本を書いた、という事実に、再び心のシャッターが全開になってしまった.そして、「地理」は「世界史」と同じものを、違う観点から見ていただけなのだということが、高校を卒業してから20年以上たった今、ようやく腹に落ちたのである.

次に海外出張へ行った時には、それがアメリカでもフランスでもイギリスでも中国でも、絶対に自分が世界を見る感覚が違うやろな、読後にそう思った.そう思いながら読み終えて、「おわりに」に出口さんがこう書いているのを見て、グッと来た.「このささやかな一冊が、世界の見方を変える一助となれば、喜びこれに過ぎるものはありません。」

ほんま、変わりましたよ.

黒板への愛着.

ここ数日、たくさんの新聞社の取材を受けて、黒板が好きな自分で良かったとしんみり感じた.湯川秀樹の愛用した黒板が、私の阪大に設置されたとのニュース公開のことである.

畳6畳分にもなろうかという巨大な黒板を使い始めて、もう何年にもなる.4年前、理化学研究所で数理物理学研究室を主宰させていただけることになった時、兼ねてからの夢だった、大きな大きな黒板を設置させていただけることになった.その当時の自分のブログ日記にも感動が記されている.実験物理学と違って実験器具が必要ない理論物理の研究で、最も重要なのは、アイデアをぶつけ合う研究者の議論の場であり、アイデアを具現化する場である.そこに大きな黒板があることは、非常に大きな意義があるとの信念がある.

実際、理研の数理物理学研究室の巨大黒板は、僕を含む若い研究員のお気に入りになった.黒板の前にしゃがみ込んでチョークまみれになって、同僚と毎日過ごす.ある日、おとなりの原子核実験の研究室にいらっしゃる @nabe87 さんがtweetしてくれた写真には、"the ideal laboratory"との言葉が添えられていていた.写真は当時の黒板にまつわる典型的な1シーンで、研究員が黒板の前でぶっ倒れている姿が写っていた.@nabe87さんの写真は、廊下の通りすがりからの名写真として残っている.

この黒板から幾多の研究成果が生まれた.いろんなシーンを覚えている.初めてこの黒板に式を書いたとき.自分の書いた式に共同研究者がその上からペケを書いたとき.研究室を訪ねる研究者の方々の感嘆の声.理研の一般公開で、研究者のガチ議論を展示した時の、子供の感想の声.研究室から出版された論文の数で評価をすることは簡単だ.でも、科学の価値はそんなもんじゃない.新しい概念や式を発見した瞬間の快感、それを共同研究者と共有する喜び、あらゆる科学者からの批判による冷や汗、研究が成就した時の共同研究者との握手.そういうものの全体が科学を作って、そして進めて行く.理論物理の研究に置いて、その全てを傍観し記録してくれているのが、黒板である.巨大な黒板は、その上に長い長い数式を書かせ、そして式を指差す人の指の汗を吸収し、真剣な議論の眼を受け止め、そして式を消し、また真っ黒に戻る、それを幾千も幾千も繰り返してきたのだ.黒板を見るだけで、走馬灯のようにその議論が思い起こされる.僕にとって黒板は、自分の歴史の一部であり、そして、研究の生活を見守ってくれるお釈迦様のようなものだ.そして、少なくとも研究室に所属してくれた若い才能ある研究員たちは、その人生の少なくない一部をこの黒板の前で過ごしてくれた同胞だ.

大きな黒板に感動したのは、サンタバーバラでポスドクだったときが初めてだったように思う.カリフォルニア大学サンタバーバラ校の理論物理学研究所には、その中庭にたくさんの黒板があり、あらゆる壁に黒板が付き、そしてその高さはまったく手が届かないほどであった.考え事をする時はよく中庭の黒板の前でウロウロしたものである.ウロウロしても一行も式が書けないことも多く、そう言う時は苦し紛れに全く関係ない式をスラッと書いて、そして消して、部屋に戻った.もちろん物理の意味は無いが、黒板に何か書くという行為自体が、自分の研究の心の整理に役立っていたようである.

黒板に式や図を書くと、チョークで手が汚れる.真っ白になる.服にチョークの粉が付き、そして汚れた手で払い落とそうとするものだから余計にチョークがつく.数時間も黒板で議論をすると、ひどい状態になる.けどそれは、僕にとって、勲章のようなものだった.科学の議論は一進一退で、数時間議論をして結局アイデアが全部死んでしまうこともよくある.それでも、手についたチョークの粉を水道で洗い流すとき、ひとりニヤリとするのである.それが、議論の楽しさ、そして研究の満足感につながっているのは明らかだ.

2012年の夏、「夏休みの宿題」と称して、黒板に向かう科学者を表現した動画を作成し公開した.これは、黒板を舞台に研究する研究者の姿をアーティスティックにただ表現したyoutube動画だった.その後、西村勇人さんという写真家の方がやって来て、巨大な黒板の数式を写真に撮らせてほしいとおっしゃった.どのような写真になるのかワクワクしながら撮影していただいたのだが、写していただいた黒板の写真を見て、驚くほど自分の奥の数式に対する感覚が凝集されていると感じた.その写真家の方がおっしゃるには、黒板の数式の美には、科学者の情熱と執念がこもっており、それは科学者でなくても感じることが出来る、とのことだった.僕は、理論物理学者にのみ分かり合えると思っていたこの黒板の感覚が、実はそうではなく多くの非科学者の方々にも共感してもらえると、そのとき初めて知った.僕の黒板に対する愛着はそのあたりから急速に周りに伝わるようになり、芸術系やサイエンスコミュニケーション系、メディア系の様々な方々とお会いする機会に恵まれるようになった.黒板への気持ちが、個世界を解放した.

阪大に着任の際にも、お願いをして居室に大きな黒板を据え付けてもらった.黒板は特注と言っても、そもそもほとんどの黒板が注文製品であり、枠を作ってそこにロールタイプの黒板紙を貼付けるだけである.巨大にするには、上下に二枚分の枠を作ればよい.阪大の巨大黒板も、理研のも、それだけである.しかし、壁一面が黒板であるという事実は、僕の心を大きく解放してくれる.何を書いてもいい、どこまで書いてもいい、というたったそれだけのことが、理論研究を大きく進めてくれる.

何をどこまで書いてもいい.

湯川秀樹の黒板が、阪大理学部に設置されたのは、僕の黒板に対する気持ちを理解して下さった方々の功績も大きい.改めて、関係者の方々にお礼申し上げたい.

今日も湯川秀樹の黒板で楽しそうに議論をする大学院生を見て、ちょっと、感動してしまった.

たこ焼きの半径の上限と、カブトムシについて.

大阪では、日曜日の昼はたこ焼きと決まっている.我が家のたこ焼き機は、たて4×よこ6=24個を同時に焼くことの出来る優れものだったはずなのだが(先月たこ焼きプレートを新調した)、よこ6列のうち、端の2列は電熱の加減が弱く、上手く焼けないというバッタもんだった.従って実効面積は4×4の16個しかない.従って、焼くのに手間がかかるというものである.

物理の研究で最も重要なのは、与えられた問題を解くことではなく、適切な問題を発することである.問題を発することこそ、物理的研究の進捗の9割を占めると言っても過言ではないだろう.その点に於いて、今日は私は妻に大敗したのである.妻は言った、「このたこ焼き機めんどくさい、もっと大きいたこ焼きをなんで焼かへんのやろか」

私は衝撃を受けた.「大きなたこ焼き」という発想そのものが私の頭の中から欠落していたのだ.私は4×4のたこ焼き機で如何に早くたこ焼きを焼くか、しか問題として考えておらず、周りの焼けにくいところからたこ焼きの汁を流し入れ...といった全くありきたりの解法を試していただけだったのだ.そうだ、何故、たこ焼き機そのものの改良を考えつかなかったのだろうか.私はがつんと頭を殴られた気がした.

この「たこ焼きの半径に何故上限が存在するのか」という問に、「そりゃ口に一口で入るサイズやからやろ」と答えるのは簡単である.そう答える前に、ちょっと待て.物理的な理由が存在するのではないか.そう考えるのが物理学者の正しい姿であろう.私は頭を巡らせた.何故この世には、半径2センチメートル以上のたこ焼きが存在しないのであろうか、と.

たこ焼きの本質がその存在の条件を規程しているはずである.たこ焼きの本質とは何か.それは明らかに、「中がトロッとしている」である.たこ焼きの表面は固めの、時には焦げ付きもある、層で覆われている訳だが、一旦口に含んで噛み砕くと、中からジューシーなあの、「アフ、アフ」というたこ焼きの本質が舌の感覚を完全に占有するのである.これがたこ焼きの本質であることは、誰もが認めることであろう.従って、中がトロッとしているということが、たこ焼きの大きさを規程していることは疑いが無かった.

では、中がトロッとしているということが理由で何故、たこ焼きの半径に上限が存在するのか.それはたこ焼きの構造に理由があるのだろう.そこで私は、たこ焼きと昆虫の大きさに共通点があることを見いだした.甲虫の大きさには上限がある.大きなカブトムシでも、角を除いた体部分は、断面を考えると大きくても半径2センチほどにしかならない.これはたこ焼きと同じではないか.子供の頃必至になって覚えたカブトムシの名前、ヘラクレスオオカブトなどを記憶にたどっても、やはり胴回りの半径は2センチから3センチにしかならない.果たしてこれは偶然だろうか.

甲虫は外骨格という特別な構造を有する.これは、全体重を、体の表面の固い質で覆うことにより支えるという構造のことである.昆虫の体の内部は様々な器官のために動的様相を示さなくてはならないが、その自重を支えるためには周りの固い甲が必要となる.中がトロッとしている、これはたこ焼きとまるで同じではないか!

この発見から類推するに、たこ焼きを大型化するには、過去の昆虫の進化をたどってみれば良いことになる.実際、巨大な昆虫の化石が発見されており、その理由を知ることが出来れば、たこ焼きを巨大化することに成功する.もちろん、たこ焼き巨大化プロジェクトは、それを持ってあたらしいビジネス展開をするというセコい話ではない.純粋に、たこ焼きの半径に何故上限が存在するのかを問い、その答えを科学的に解明することこそが喜びなのである.(words by Sherlock Holmes. )

文献をひもとくと、太古の昆虫の巨大化には理由があり、それは地球上の大気中の酸素濃度が大きかったことと、昆虫の関節の構造のためであると知ることが出来る.そうだ、酸素濃度を上げてさえおけば、たこ焼きを巨大化することが出来る?! ーーー そんな訳が無いことは明白である.なぜなら、たこ焼きには関節が無いからである.すなわち、昆虫が太古に巨大化していた理由と、たこ焼きの半径に上限があることとは、関係ないかのように見えるのである.

こんなことで引き下がる私ではない.たこ焼きの半径に上限がある理由には、そもそも構造上の問題があるはずである.そう思って色々と記憶を辿ると、確か、昆虫の大きさの上限には外骨格の問題の議論があったことを思い出した.人間のような骨格ではなく外骨格という表面を覆うことで体を支える構造の場合、体躯を大きくしようとすると、体重のうち骨格が占める割合が大きくなりすぎて、生態的に損をするという議論である.これは、たこ焼きにそのまま当てはまるではないか!

たこ焼きの本質は、口に入れて一噛みした時に、中身のトロッとした「アフ、アフ」が来ることである.即ち、一口で表層を噛み切るためには、ある程度の表層の薄さが必要となる.この薄さで自重を支えるためには半径に上限が無いといけないのである.それでは、この表層の薄さを保ったまま、たこ焼きの半径を大きくすることが出来るであろうか?この問いこそが、文科省が常に欲している、真のイノベーションの瞬間であろう.

私は瞬間的に解に達した.甲虫は巨大化するために、体を扁平にしたのである.大きなムカデなどに代表されるように、昆虫は体を扁平にすることで、外骨格が離れている二点間の距離を最小に保ったまま巨大化することができ、うまく体の内部に支えを作ることで壊れにくい体を作り上げたのであるのでは無いか?よく、物理学者のパロディとして「牛を球と仮定せよ」みたいなのがあるが、それがまさに今回のたこ焼き半径上限問題の解を妨げていたのである.これは一大イノベーションである!

私は密かにほくそ笑んだ.解いたぞ.そこで、この大発見を家族に、とうとうと述べてみた.平坦な極限をとれば、たこ焼きの半径を無限大に出来るということを、コト細かに説明してみせた.すると、妻は言った.「それはたい焼きで実現されている」

南部コロキウム.

南部陽一郎先生の息吹を感じながら進む講演.次々に学部生や教員から浴びせかけられる質問に、汗をかきながら答えてくれる講師たち.「おお、ええ質問するなぁ」「うわーそれ聞きたかったことやん」「なるほど、そういう視点で今の話聞いてたんやね」そんな感想を持ちながら、講師の素晴らしい講演に聞き惚れる.

そんな南部コロキウムは、先週もう第4回を迎えた.半年前の2013年7月に始まって、毎回毎回、こんな面白い講演あるんやなぁと関心し興奮すること、しきり.こんな場所がホンマに欲しかった、と阪大に来てからずっと思っていた.実現、嬉しい.

南部陽一郎先生の名を知らない物理屋は居ない.僕が初めて南部先生を見たのは、大学院生のM1の時やった.ある日研究室で「今日は南部先生が来るらしいで」という噂を聞き、ドキドキしながら待っていたものだ.本当に南部先生が廊下を歩いて来た時には、もう、ホンモノを自分の目で見ることが出来たという「うわー」感で一杯で、最後に研究室全員で南部先生を囲んで写真を撮ったことしか覚えていない.それほど、雲の上の人である.

毎日、弦理論の南部後藤作用を使って計算していても、毎日南部ゴールドストーン励起を計算していても、それは教科書で勉強した数式だということが頭に張り付いている.一方で、自分が大学院に入った頃から世に出た論文で勉強したり研究したりした数式は、全く違う風に自分で感じる.それらの数式には、たいてい、どんな人がその考え方を出して来たのかという人物像が生々しくくっついている.そういう数式には、なんとかしたらオレもその数式よりもっと凄いカッコいい数式を編み出せるんじゃないか、という感覚がついてくる.それが自分の研究の原動力になっていることも多々ある.

でも、「南部」の名がつくものは違う.どうやっても勝てない数式だ.何をどうやっても、勝てない.南部の数式は、勝つためのものではなく、鑑賞するためのものだ.南部の数式は、その向こうに広がる広大な荒野を導いてくれる地図だ.そんな風に、ずっと、ずっと、M1になってからもう18年、ずっと思って来た.

去年の冬のことだった.阪大に着任して、生まれて初めて南部先生のセミナーを聴いた時には衝撃が走った.ホワイトボードの前に立った南部先生は、新しい数式を生み出していた.南部先生は、一人の科学者だったのだ.そのことが、本当に衝撃だった.僕がさんざん鑑賞して来た、あの数式は、一人の科学者が生み出したものだという、その事実が、目の前に動く南部さんに凝縮されていて、まったく頭がおかしくなりそうだった.南部先生のセミナーは、ある恐ろしい結論で幕を閉じ、僕は人々が「南部は10年先を行っている」と呼んでいた理由を完全に理解した.まるで自分がお釈迦様の手のひらで楽しんでいた孫悟空のように思えた.「あれがホンモノの物理や.」その言葉が、心の底から出てきた.

そんな南部先生の息吹を感じながら、阪大理学部で物理を議論できる場を作りたい.その一心で、阪大の基礎理学プロジェクト研究センターに「理論科学研究拠点」が設立され、南部コロキウムの運営が始まったのは、2013年6月だった.果たして、その夢は現実になった.南部コロキウム.最新の理論科学と物理を、学部生が議論できる場に.

南部先生の、あの朗らかな笑顔と、射るような眼差し.科学への愛があふれるような言葉.一つ一つが、一瞬にして自分を、純粋に科学を愛する子供にコロッと変えてくれる.オレも南部先生の数式に勝てる式を書けるかもしれない.

アインシュタインと世界線を交錯させてみた.

スイスの首都ベルン.11月は既に凍えるほど寒く、世界遺産に指定されているという美しい旧市街をのんびりぶらぶらする訳にもいかない.分厚いコートを着て急ぎ足で行き交う人がほとんどである.きっとアインシュタインもそんな風にこの街を歩いていたかもしれない、と思うと、寒々しい街の風景も何となく羨ましく見えた.

反物質と重力 2013(Antimatter and gravity 2013)という名の国際研究会に呼ばれてベルンの街に再び足を踏み入れたのだが、来るまではあまり乗り気ではなかった.だいたい反物質の研究をやっている訳でもないし、超弦理論の研究者が反水素実験について何か具体的な提言が出来るとは考えられなかった.講演が憂鬱だ.しかし、いざ研究会の日が近づいて来てみると、何とか貢献できないかと考えるようになった.そもそも2年ほど前の松江の反物質研究会に、理研で反水素実験の研究をされている山崎さんのお誘いで講演をしたのがきっかけである.今回、Bern大学の研究会に足を踏み入れてみると、意気の上がった実験屋が熱心に議論しており、松江の時の感覚と同じく、なんだか見ていて羨ましくなってしまった.

物理をやっていても理論屋と実験屋ではスタンスが大きく違う.そのことは数理科学の今月号(2013年11月号)でも採り上げてみたのだが、そこで語られている萩原さんのような理論屋と、超弦理論の研究者では、さらにまたスタンスが大分違うように思う.実験とのコンタクトを考えない理論屋は数理物理学者と読んでも差し支えないと思われるが、超弦理論の研究者の大半はそこに属する気がする.しかし、この7〜8年ほどで状況はずいぶん変わって来ており、僕も含まれるたくさんの超弦理論の研究者が、ハドロン実験や物性実験とコンタクトが生まれ始めている.しかしこの状況は超弦理論研究者には新しいものである.僕は研究者として大学院で生まれた頃から、単位の無い世界で生きて来たため、実験と理論の関わりについて一から学ぶ必要があった.まだ学んでいるところである.今回の反物質国際会議でも、超弦理論と反水素実験の関わりを一から考える良い機会になった.分からないことだらけではあるけれども.

研究会での僕の講演はサマリートークの直前だったので、研究会の雰囲気を十分に反映させることが出来たと思う.分野違いの研究会ほど怖いものは無く、行ってみないとどんな議論がどんな研究者の間で交わされているか分からないものだから、ターゲット聴衆をどう設定するかがかなり曖昧になる.現地に行ってみて聴衆の一部の方々と話してみて初めて、どうすればメッセージが伝わるかが分かることも多い.今回は疑いも無くその種類の講演で、読んで下さったAmslerさんにあってすぐに相談してみた.

講演では自分なりの個人的なレビューと意見を取り入れてみたが、おそらくは聴衆の皆が面白いと思った訳ではないだろう.Amslerさんを含め幾人かの人が講演後、とても良い感想を伝えてくれたのが少し自分を安心させてくれるが、結局のところ、長い目で見て、自分のこの講演が彼らや自分にどういう効果があるかを考えると、なかなかもろ手を上げて喜べない.

ベルン大学の研究会会場は、大学の非常に古い建物の一番上、ドームの中に作られた美しいスペースだった.よく言えば教会のモダンな聖堂のような感じである.アットホームな雰囲気で研究会が進む中、分からない検出器の説明のシャワーを浴びていると、外国に居るということのせいか、客観的に自分を見ることが出来るようになった.このような外国出張の良い効能はきちんと活かさねばならない.

来るまではベルンはアインシュタインが特殊相対性理論を発見した地であることなど気にも留めなかったのだが、ベルン大学の先生が「このレストランが、アインシュタインが昼食をとっていたお気に入りの場所だよ」と教えてくれたのをきっかけに、何となくアインシュタインで頭の中がいっぱいになってしまった.思えば、重力のギリギリの講演を、超弦理論をずっと学んで来た僕が、アインシュタインの地で出来るなんて、非常に幸福なことだ.有り難い機会を戴いたものだと思う.

講演が無事済むと研究会が終わってしまったので、アインシュタイン巡りを敢行してみた.アインシュタインの住んでいた家、ランチをとっていたカフェ、勤めていた特許庁.そして偶然にも「Gravity」という映画(邦題はゼロ・グラビティ)をやっていたので、ふらりと映画も観てしまった.アインシュタインもよもや、100年後にそんな3D映画をやっているとは思いもしなかっただろう.

アインシュタインの家の居間で、椅子に座って天井を眺めていると、アインシュタインと世界線が絡んだということがとてつもなく信じられなくなって来た.アインシュタインが実際にこの部屋でお茶を飲みながら計算をし、原稿を書いていたということがまったく驚異的に思えて来た.たんなる一人の人間が、宇宙の原理をここで見つけてしまったという、単にその厳然たる事実が目の前に提示されて、自分がとても耐えられなくなって来た.

アインシュタインは立ちながら小さな背の高い机で書き物をしていたという.その書き物台には、来場者のための記念書き込み帳が置かれていた.自分の名前を書いてみようとペンを手に取って書き始めたとたん、なんと自分はちっぽけなのだろうと、非常に空しくなった.それでも、いやしくも感想文を一言書き終わって、ペンを置いた時、さらに空しくなった.

ベルンは聖地である.

科学者を展示する(続報):日本科学未来館に黒板。

ついに科学未来館に、足下まである巨大黒板が設置された.2013年11月9日、10日と開催された「サイエンスアゴラ2013」で、理研のブースとして「理論物理の研究現場をのぞいてみよう」というイベントが開催された.科学未来館の目玉アート、「ジオコスモス」(地球が投影された大きな球体の映像展示物)の直下に、まさか理論物理の研究者が議論できる黒板が設置される日が来るとは.

これは、半年前の理研一般公開で研究室で開催した「科学者を展示する」というイベント(詳しくはブログ参照)の続編とも言うべきイベントで、一般公開での経験を生かし、またまた理論物理学研究者にガチで議論してもらうというもの.前回登場してくれた、研究室の研究員の方や初田さんに加えて、今回は肥山さんや私の共同研究者にもご登場いただいた.そやかて今僕が研究を進めているホットな話題というと岡さんとの話なので、それをそのまま科学未来館で「展示」するわけ.

今回の展示はシンプルだが、さらに、研究者による議論の展示の後に、研究者と来場者が対話できる時間を設け、質問からいろんな話をしたり.また、初田さんのアイデアで、小学生にはアインシュタイン方程式を黒板で書いてもらって記念撮影、というイベントも同時開催.

僕は共同研究者の初田さんと議論をして、まさに良い式が書け、これは半年前から思い描いていた描像が具現化した瞬間だった.まさか科学未来館でそんなことになるとは.論文が出来てしまった瞬間だった.共同研究者である岡さんとの議論も面白く進み、新しい方向性が見えてくる感じになった.こんな嬉しいことは無い.別に科学未来館でもどこでもいいのだが研究が進んだことが単純にいつものように嬉しい.そして、そのプロセスを、サイエンスアウトリーチの一部として使えていることが、嬉しさを倍増させてくれる.

半年前のトライアルでうまく行っていなかった点を考慮して、解説員が積極的に説明するようにした.このような形のアウトリーチになれていない来場者の人がほぼ全員なので、ここで何をしているのか、研究の内容は何なのか、科学の営みとは何なのか、などを丁寧に説明していく.珍しいですね、ですぐに出て行く人も居れば、前衛的だと唸る人も.大学生・高校生から小学生には、珍しさからか興味を引いたようで、「生ガリレオ」の写真を撮る人も多い.

そもそも理研広報室の理解で、自立式の巨大黒板を作ってもらえたことが大きい.書き味も非常に良く、いつもの黒板を使っている雰囲気で議論することが出来た.また、漫画家の竹葉久美子さん(理論物理学者を主人公にしたマンガ「やさしいセカイの作り方」を描かれている)の画による、僕と初田さんの似顔絵が描かれた「のぼり」も登場し、来場者を誘ったことも楽しい.

研究者そのものを展示するという理研一般公開でのイベントは、色々な反響を呼んだ一方で物議もかもした.でも、そもそも、サイエンスアウトリーチって何だろう.僕は、それは「科学を身近に感じてもらう」の一言に尽きると思う.アウトリーチにはいろんなやり方があるし、黒ラブ教授なんて僕はファンである.

しかし、こうでなければいけない、ということは無い.どんな方法を使っても、まずは、科学を身近に感じてもらうことがもっとも大事だ.それがまずあって、その次に、例えば研究者の方々に要求する能力やレベル、充実感の問題や、研究成果をどう分かり易く伝えるかという大事な点、来場者がその後どのようにサイエンスにコミットするかという継続性、などいろんな本質的な(かつ難しい)面がやってくる.しかしながら、サイエンスを身近に感じてもらえなければ、いかに研究者が口を酸っぱくして研究成果を語っても、無意味である.

科学者を展示するということは、まずは、人間としての研究者の営みを、まさに間近で身近に感じてもらうということである.理論物理学者が黒板で議論している様子なんて、理論物理学者になりたいと思った子供が経験するには遠すぎた.物理を勉強して、大学に入って、研究室に配属されて、それでようやく目にすることが出来る光景なのだ.けれど、考えてみれば、どんな職業だって、研究者より身近だろう.電車の運転手になりたい男の子が、電車の一番前に陣取る、それは当たり前の風景だ.そういうことが、科学者になりたい子供にも同じように経験できたら、どんなにいい影響があるだろう.

科学者と一緒に、科学者が議論に使った黒板で、嬉しそうにアインシュタイン方程式をチョークでなぞる小学生.書き終わったら得意げに「ママ!ほーてーしき書いたよ!」でキラキラの目.すごい嬉しかった.

「科学者を展示する」アウトリーチ手法、いろんな研究施設で是非トライしてほしい.それで、どんな風だったか、ぜひ僕まで教えて下さい.

むちゃ楽しかった.

美と素粒子論.

物理の雑誌「パリティ」の編集委員を務めてもう3年目になるが、ついに念願の企画が世に出た.2013年10月号、特集「美と素粒子論」.大変嬉しい.

これは素粒子理論屋としてもかなり個人的な感覚になるが、美しい理論というものがあるとずっと思って来たし、感じて来た.もちろん、同意しない素粒子論研究者も多いかもしれないことを注意しておく.しかし僕には、素粒子理論の世界において、理論の展開の仕方や論理の組み立て方、数式の変形の仕方や現象の整理の仕方、などなど至る所に「美しさ」を感じる瞬間がある.おそらく、そのような感情をひとまとめで「美しい」と自分が呼んでいるだけなのかもしれないが、それにしても、僕が素粒子論と違った状況で美しさを感じるときと何らかの共通性を保ったまま、素粒子論でも美しさを感じているのは疑いない.

美しさというのは非常に個人的な感情で、それが素粒子論という高度な数学的体系を操る際に感情として現れることに大きな矛盾を感じたまま、研究者の人生を歩んで来たように思う.それを、この数年いろいろな研究者の方と分野を超えて相互作用するようになって、改めて問うてみたくなった.僕の考えて来たある理論を「美しい」とおっしゃって下さった研究者の方がいて、その瞬間は克明に覚えているが、僕に取っては最高に嬉しい言葉だった.同様に感じる研究者が居るのではないか.そういうことを、他の研究者に聞いてみたくなった.

もちろん、個人レベルではいろんな人に聞いてみることは出来るが、もう少し広く知りたかった.そこでパリティで特集を組ませていただいたというわけである.日本に限らず世界の素粒子論研究者に、美について一般的に語ってもらうことで、どのように素粒子論が美と関与しうるのかを、頭ごなしに決めつけるのではなく、緩く聞いてみたかった.その結果が、この特集である.美について一家言ありそうな、ガチガチの素粒子論研究者にご登場頂けたおかげで、大変楽しい特集になった.僕と似た感情を持っている研究者も居れば、そうではない形の美を感じている研究者も居た.そういう当たり前のことを、改めて知ることが出来、この機会を持てて大変嬉しく思う.

人間が一つのことに打ち込むには、大きな動機が必要である.科学の研究者なんていうのは、人目を気にせず自分の好奇心に従って打ち込むのが生き甲斐になっているわけだが、その大きな動機とは何だろうか.美、なんて言うと、そんなユニバーサルなものなのかとか、そんな科学と縁のないものなのか、とかいう議論になるのは必至だろう.しかし、科学の創造の過程は人間の行為行動な訳で、動物としてのの人間の原始的な好奇心的行動にはユニバーサルな動機があっても良かろう.それは美でありうると考えている.もちろん美の定義はかなり個人的なものだし、加えてそもそも定義できるものかも分からない.しかし美という体系でくくり出せる何かがあるように感じる.

科学とアートというのは色々な試みのある分野であるが、科学そのものを生み出している科学者の創造性の原点としての美的感覚についてはあまり語られることは無かったように感じている.僕が知らないだけでさんざん語られているのかもしれないが、科学はそれにしても毎日その概念が進化しているものであるから、現在においてその美的感覚を語ることは何時の時代でも重要なことであろう.一方で人間の間の交流がインターネットの普及で根本的に変わりつつある今、美的感覚そのものが徐々に変化することは否めず、さらにアーティストの日々の活動が美の概念を日々変革していることも事実だろう.従って、美と科学、というテーマは永久のテーマである.

大上段はともかく、一人の科学者として、純粋に好奇心に従って企画させていただいたのみである.この特集を元に、いろいろな議論が巻き上がれば、もしくは科学者の創造的瞬間における美的感覚について広く知られるようになれば、編集委員として本望である.