先週の21日(日)に行ったワークショップセミナーに、昔、風の旅人の編集部で働いていた中山慶が参加してくれて、会が終わった後、ノンアルコールビールを何本も飲みながら夜遅くまで話し込んだ。

その時、彼が、最近読んだ本として、「生成と消滅の精神史』下西風澄著を紹介してくれた。

まだ30代の独立研究の哲学者の本で、ホメロス神話から古代ギリシャ哲学、そして近代西欧の哲学の変遷に、日本の万葉集と古今和歌集の変遷を重ね合わせ、さらに明治時代、西欧の近代的自我と東洋の思想のあいだに引き裂かれた夏目漱石の心まで語り尽くすという400ページを超える人間意識(心)に関する壮大な論考だ。

近年、全体を見渡すことを諦めて部分を細かく限定した矮小な論考ばかりが氾濫しており、真剣に向き合って読みたい本があまりないことから、中山慶の話を聞いて、すぐに読もうと決めた。

すると、翌日の夕方には、気を利かした中山から本が届けられた。

著者の下西風澄氏は、あえて大学のアカデミックな世界に身を置かず、組織的なしがらみを受けずに自分の心に誠実に、メルマガを介した小規模のパトロンをつけて、こういう壮大で骨太な本を上梓しており、ドロップアウトを繰り返してきた私にとっても共感するところが多く、これは新たな知、新たな精神の在り方だと嬉しい気持ちもあって、早速、読み始めた。

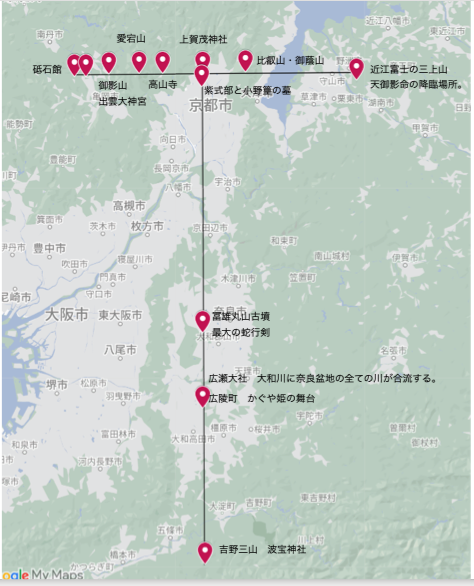

途中、吉野の方に探検に出かけたりしたが、昨日、なんとか最後まで読み終えた。

まず、この「生成と消滅の精神史」は、近年の哲学思想に関する論考としては、珍しく、読んでいる段階でも最後まできちんと向き合って読もうと心の姿勢を保って読み続けられる書だった。

「物事の本質をよくわかっていない人」が書いたものは読んでいると、世界がどんどん狭いところに閉じていくので、辟易してくることが多いが、この若い哲学者の論考には、それがなかった。

こうした哲学に関する本の場合、書き手が、わかっているか、わかっていないかの境目は、デカルトやカントなどの歴史上の偉大な哲学者とされる人たちを雛壇に乗せて崇めるばかりでなく、歴史の時間を通して認識できているかどうかに尽きる。

つまり、デカルトを一人だけ取り出して、その中身をいくら細々と分析したとしたところで、デカルトはわからない。デカルトの誕生は、当然ながら、その歴史的背景によるものである。

それにしても、この本の帯で養老孟司さんが、「将来が明るく見えた」とか、成田悠輔さんが「静謐なる饒舌」とか書いているけれど、何のことやら?

養老さんの書評は、毎日新聞の書評で、どうやら最後のセンテンスだけ帯に抜き出しているようだけれど、それ以前を読んでみたら、単なるあらすじを書き出しているだけで驚いた。

成田さんの書評は見つからなかったが、単なる宣伝キャッチなのだろうか。静謐とか饒舌は、あまりこの本の中身とは関係ないのだが・・・。

デカルトやカントを歴史的な流れの中で位置付けて捉えるという視点は、私が22歳の時、文京区に住んでいた吉本隆明氏に会って話した時、「きみは巨視的」だと見下された。

まあ、その時の私なんかのレベルよりも、下西氏は、巨視的と言わせないくらい、十分すぎる資料は用意できているようだ。

そうした準備を行うことが、専門性に対する敬意ということでもあるが、未来への展望ということにおいて、専門性に対する敬意は、読み込んだ資料の多い少ないではなく、専門部分と全体のあいだに架ける橋次第となる。

この本について、中山が、「未来への展望につながるというより、現在への解毒につながる書」と言ったが、実に的を得た表現だと思う。

下西氏は、現時点までの人間意識(心)の歴史的変遷を見事に総合的に捉えた。しかし、歴史全体を眺め渡すという視点それ自体は、分割された細部に閉じ込められた現在の視点にとって、未来を向いているとは言えるけれど、夏目漱石とメルロ=ポンティあたりにつなげるために、それまでの哲学の歴史の流れを示す程度の内容では、未来の扉を開くことは難しいと感じた。

西欧思想では、クロード・レヴィ=ストロース、日本文学では、石牟礼道子さんまでつないで欲しい。

下西氏はまだ若いので、それは、これからの仕事なのだとは思うけれど、レヴィ=ストロースや石牟礼道子さんに意識(心)が食い込めていないゆえに、実は、この書物には、決定的に欠けているものがある。

もし、ジュリアン・ジェインズが生きていたなら、このような形で自分の研究が引用されているのを知れば、おそらく落胆するのではないだろうか。

ジュリアン・ジェインズは、ホメロス神話のなかでも、紀元前800年頃のイリアスと、紀元前700年頃のオデッセイアのあいだの100年の人間意識(心)の変化に注目していた。

しかし、下西氏は、ジュリアン・ジェインズのイリアスに関する洞察を引用しながら、オデッセイアのことには触れず、ホメロス神話をひとまとめにしてしまっている。

そのうえで下西氏は、ホメロス神話は、人間の心/意識が、神や自然と一体となった”風の心”だとみなし、その心/意識は、ソクラテスによって神と自然から切り離されたと述べる。

ソクラテスこそが、心を発明したのだと。

このソクラテスの発明の瞬間から、”集中する心”が、世界に分散された意識の切片を人間一人の一個の身体の中に凝縮し、すべてを一人の心に束ねあげる精神の運動である哲学が始まり、個人の意思や感情が、私という小さな箱の中に独立することになった。

つまり、現在に到る”自分本位”になりがちな世界観や人生観は、ソクラテスから始まったのだと下西氏は書いている。

しかし、ソクラテスの時代は、すでに「万物の尺度を自分に置く」ソフィストたちが跋扈している時代であった。

ソクラテスが説いた「無知の知」は、下西氏の本のなかでは、ホメロス神話の時代の、「根拠もないのにそういうものだと信じている」状況に対する批判であるかのように書かれているが、むしろ、ソフィストたちに向けられた警鐘だったのではないか。

ジュリアン・ジェインズを引用しながら、イリアスの世界だけをホメロス神話とみなし、オデッセイアのことを隠してしまうのは、いただけない。

ジュリアン・ジェインズは、心/意識が神と自然から切り離されはじめたのは、イリアスの100年後のオデッセイアからだとみなしていた。 この100年のあいだに起きた変化から、イリアス以前の人間精神を読み解くことが、神と自然から切り離されて自我の檻の中に閉じ込められた現代人にとって重要事だとし、そのことによって、現代人が気づいていない人間精神の領域にアクセスすることができるのではないかと考えた。それは、フェニキア文字以前の、ヒッタイトやミケーネの、現代とは異なる文明世界に生きる人間の意識(心)を知ることであり、その時代の文字が解読できれば、人間意識(心)の新しい扉を開けるかもしれないと、彼は祈りのような言葉で、一冊の壮大な本を書き終えている。

ジュリアン・ジェインズは、ホメロスを起点にして、時代を下るのではなく、時代を遡ることが、未来の扉を開く鍵だとみなしていたのだ。

このことは、日本文化の中の意識(心)の変化においても同じことが言えて、下西氏は、万葉集の時代を、イリアスの時代と重ねて、人間の意識(心)が神や自然と一体化しているとみなし、古今和歌集を、ソクラテスに重ねている。そして、古今和歌集における意識変化の歴史的背景として、平安京が(アテネのように)人工的都市空間であったことが大きな原因だとしている。

しかし、奈良時代の平城京も四神相応に基づいた都であり、人工化は、奈良時代から始まっている。

そして、 万葉集も、後期の歌は、奈良時代中旬以降のものだ。

これについて白川静さんの重要な洞察があり、柿本人麿が、前期と後期の分岐点で、 人間の心が神や自然と一体化していたのは、柿本人麿以前だと示している。

後期においては、死者の招魂のための挽歌が、成立していないのだ。

下西氏は、ホメロス神話において、イリアスとオデッセイアの違いに言及していないが、同じように、万葉集の前期と後期の違いについても触れていない。しかし、人間意識(心)の変遷を探るうえで、この違いこそが大事だ。

そして、ここの部分の違いを重視していない意識(心)が、「生成と消滅の精神史」という力作において、人間意識の歴史の流れを、夏目漱石とメルロ・ポンティあたりで終わらせてしまっているところにつながっているように思われる。

ジュリアン・ジェインズは、イリアスとオデッセイアの違いを生じさせたものが、フェニキア文字(アルファベット)という普遍的共有文字の創造にあると睨んでいた。

彼は、この普遍的共有文字によって整えられてしまう人間意識というものは、この文字を使っている人間は、広い世界を手に入れたかのように錯覚しているが、実際には、世界が限定的に狭められているのではないかと考えていた。

人間が、理性的な賢さを身につけたから神や自然と分離した意識を持つようになったのではなく、人間が、普遍的共有文字によって何かを失ってしまったから、意識が、神や自然から分離してしまった。これは、意識(心)の進化ではなく、ある意味で、退行である。

たとえば、普遍性のある合理的精神に基づく設計思想の建築物や石壁と、樹木や石の声を神の声のように聞き分けて作る宮大工や石工の仕事で、後者が、知的に、精神的に劣っているとは言えない。むしろ、後者によって作り出されたものの方が、長い歳月を生きながらえる強靭な”生命力”を持っている。

哲学者でなくても多くの人が気づいていることは、近代合理主義世界が、人間から、レヴィ=ストロースの言う「野生の力」、すなわち自然界の摂理に通じる生命力を奪い取っているということだ。

それゆえ、その分岐点に遡ることこそが、人間精神の豊かさを再発見することにつながる可能性がある。

ジュリアン・ジェインズは、イリアスとオデッセイアのあいだに分岐点があると考え、白川静さんは、万葉集の前期と後期のあいだに分岐点があると考えた。白川さんは、最初から漢字の研究者になることを目指していたのではなく、万葉集の探求こそが当初の目標だったが、万葉仮名は漢字であるため、漢字の探求が必要になったと言っていた。そして、白川さんは、万葉集の前期と後期のあいだに起きている変化が、古代中国の詩経でも起きていたことに気づいた。

奇しくも、ホメロスのイリアスやオデッセイアが創造されたのは、アルファベットの発明から200年後だが、日本の普遍的共通文字である訓読み日本語が発明されたのは西暦500年頃、今来という渡来人の手によってであり、それから200年後が、万葉集の柿本人麿の時代である。

古代中国においても、殷という古代王朝において神官が独占していた祭祀文字を、周が、標準的な共通文字として改良をしたのが3000年くらい前で、その200年後の紀元前800年頃に詩経が書かれている。この三地域(他でもそうかもしれない)では、同じような時間的サイクルで人間意識(心)の変遷が起きている。

普遍的共有文字の普及と、都市化は一体である。

普遍的共有文字というのは、人間の意識(心)の都市化とつながっている。別の言葉で言うと、これは、設計思想であり、目的と結果を効率よくつなげる合理的精神と言い換えることができる。世界を整理することが得意だけれど、世界から微妙な機微を削ぎ落としていく。

言うに言われぬものの価値よりも、ものごとを的確な言葉で定義つけることに価値が置かれるのだ。

だから哲学者というのは、近代合理主義世界において、もっとも頭脳優秀な人物ということになる。

しかし、それはしょせん普遍的言語の中の世界であり、言葉で作られた自分の意識と、世界の実態とのあいだに乖離が起きる。だからパスカルの苦悩は必然であり、その後のカントやヘーゲルなどの哲学者によって、その苦悩から逃れるための方法論を求めて思考を繰り返していくということが続いた。それが、近代ヨーロッパの哲学だった。

どこまで行っても、言葉の檻の中であり、メルロ=ポンティが身体とか自然という言葉を使ったとしても、哲学のための言葉上の身体とか自然としか聞こえないし、夏目漱石にとっての自然も、意識(心)の逃避場所と批評されるように、自我の写し鏡でしかない。

レヴィ=ストロースは、哲学者ではなく文化人類学者ゆえに、言葉の前に、具体的な他者の存在とどう向き合うかという課題があったし、言葉による一般化や抽象が、その具体的な他者を損なうことに対して、強く自覚的だった。さらに、そうした一般化や抽象は、設計思想(エンジニアリング)の癖がついた近代的人間意識の産物であることを深く理解していたレヴィ=ストロースは、生命原理は、人間の自分本位の設計思想の枠組みを超えたブリコラージュにあるという認識に至った。

石牟礼道子さんの文学も、漱石のように自我を反映した観念的な自然や事物ではなく、水俣病という歴然たる事実にさらされた魂から生まれたものであり、その事実は、言葉による一般化や抽象化を、決して許さない。それゆえ事実(現実)と、文学のあいだには、悶えがあった。

レヴィ=ストロースの思想や、石牟礼道子さんの文学こそが、ジュリアン・ジェインズが発見していた、オデッセイアからイリアスへと遡っていくための回路であった。

イリアスから、一挙にソクラテスへと飛んでしまう下西氏の思考の中には、意識(心)の今日的課題を乗り超える鍵が、 レヴィ=ストロースの思想や石牟礼道子さんの文学の中に秘められているという認識が、あまりないのかもしれない。

下西氏は、日本文学においても、万葉集から古今和歌集へと一挙に飛んで、万葉集をイリアス、古今和歌集をソクラテスと重ねたうえで、中世以降の日本の文学における心は、西行を引き合いにして、万葉的な心と古今的な心の間で戸惑い彷徨うものだったかもしれないと書く。

果たしてそうなのか?

道元はどうなのか?

濁りなき 心の水にすむ月は 波もくだけて ひかりとぞなる

曹洞宗の坐禅には、坐禅以外の目的は何もなく、坐禅と自分が一つになる。

坐禅の心のような澄んだ水にある月は、風が吹いたり、小石が落ちたりして揺らげば、水面に満ちた光になるだけ。

その境地には、自我と世界(自然)のあいだに断絶や対立や葛藤はない。

古今和歌集に関しても、下西氏は、万葉集との差をつけるために、恣意的に、自然そのものを歌うのではなく、自然を心の従属的な対象物のように扱う歌を挙げている。

しかし、紀貫之の歌で、

桜花 散りぬる風の なごりには 水なき空に 波ぞ立ちける

といった、自然と人間のあいだに断絶はなく、”なごり”を介して、空と心に波が立つ様を表現したものもある。

その逆に、万葉集にしても、とくに後期は、自然を人間の心に従属させただけの安易な歌も多い。

淡雪(あわゆき)の ほどろほどろに 降りしけば、奈良の都し 思ほゆるかも

大伴旅人のこの歌は、太宰府において降る雪をみながら奈良の都を思い出しているのだが、近代的自我に蝕まれた現代人でも、軽く共感できるものがある。

この世にし 楽しくあらば 来む世には 虫に鳥にも 我れはなりなむ

これも大伴旅人の歌だが、この世俗的な歌は、人以外の生き物に生まれ変わることは畜生道であるという認識を前提にして、この一瞬の酒宴が楽しければ良しと歌っている。

自然と人間の心が一体化していた時代においては、鳥は、魂を運ぶ聖なる存在だったのに、万葉歌人の大伴旅人にとっては畜生になってしまっているのだ。

下西氏の分類整理に従うのならば、古今和歌集の編纂者である紀貫之の歌が万葉集に入っていて、万葉詩人の大伴旅人の歌が古今和歌集に入っていても、誰も気づかないだろう。

万葉集とか古今和歌集とか、一括りにして、人間の心を語るわけにはいかず、一つひとつ、一人ひとり、別の境地がある。

確かに平城京や平安宮は、設計思想で作られた人工的な都市空間であり、人間意識もまた、その計画性の影響を受けてしまう。

しかし、その時代の文化の全てが、人間本位の計画的世界(都市)の中から生まれたわけではない。

古代ギリシャにおいても同じで、アテネという都市文明の中から生まれた哲学と、イオニア地方の哲学者で「同じ河に二度入ることはできない」の言葉で知られるヘラクレイトスでは、世界の捉え方に違いはあった。

私が、日本の歴史において海人に焦点をあてているのは、都市空間に生きることを望まず、自然環境を、リアルな現実として生きながら、それこそ縄文時代からの人間意識(心)を引き継いで伝えていく役割を担っていたのではないかと考えているからだ。

稲作定住の時代になってからも、大陸との交流や、日本各地の交流は行われており、とりわけ島国の日本では、船を操って移動する人々の役割がなくなることはなかった。

もともと、日本人の心の種をもとにして詠まれていた歌は、平城京の時代、唐から輸入した文化の影響もあって少しずつ退行し、平安京が築かれた頃には、ほとんど詠まれなくなり、かわりに漢詩が流行した。

しかし、9世紀後半、貞観の大地震や富士山の大爆発があった。それはまさに、観念としての自然ではなく、歴然たる事実としての自然に向き合わざるを得ない事態だった。そして、同時に、菅原道真の祟りや平将門の乱などで象徴されるように、律令制による中央集権的体制が崩壊する事態が起き、地方分権的な自律分散型の世界へと移行しはじめた。その時、古今和歌集が編纂された。歌の復権であり、その流れの中で源氏物語が創造された。

源氏物語の中では、海人にとって重要な住吉神が、大きな役割を果たしている。

光源氏が、須磨と明石に落ちぶれていった時に、彼を支えた明石入道は、住吉神を崇敬していた。そして光源氏も、住吉神によって救われ、再び、都で活躍するようになる。さらに、源氏物語の後半、光源氏が消えた後は、明石入道一族の繁栄の物語となる。さらに、その舞台は、宇治であり、宇治は、古代海人勢力の和邇氏(後の小野氏)の聖域であった。

源氏物語は、紫式部の独創ではなく、海人勢力が語り継いできた物語が反映されていると思われる。

古今和歌集から源氏物語の時代に、取り戻そうと試みられた心は、ジュリアン・ジェインズが、イリアス以前に遡って見出そうとしたものと重なってくるのではないかと私は思っている。それが、後に、禅思想や能の世界や芸能に象徴される日本の中世文化のコアになった。

源氏物語には数多くの魅力的な女性たちが登場するが、光源氏の「色好みの精神」は、単なる好色ではなく、優れた女性を手に入れることは女性(巫女)を通じて霊力を身に着けることにつながるという古代の思想が反映されており、そのためには、それ相応の心尽くしともてなしが必要で、光源氏の女性たちに対する気遣いは、尋常ではなかった。そのことを踏まえずして、源氏物語の真相は理解できない。

古代、巫の力は、自分の存在を打ち捨てる覚悟で神に仕えることで、その身に神を憑依し、神そのものになって人々に豊穣をもたらし、人々を災難から守護する存在であった。日本の天皇の祈りは、その精神を受け継いでいる。

そうした古代の精神は、20世紀文学を代表する石牟礼道子さんの作品の中に宿る、心構えとしての「のさり=自分の及ばぬ大いなるもののはからいを引き受ける」と、行動の指針としての「悶えて加勢する」ことに通じている。

レヴィ=ストロースは述べている。

「私は、西洋世界が耳を傾けようとさえするならば、日本文明が与えることができる優れた教訓のかずかずを知らないわけではありません。それは、現在を生きるためには、過去を憎んだり破壊したりする必要はないという教訓であり、自然への愛や尊敬に席を譲らないで文化の産物の名に値するものはない、ということであります。」と。

私が作った風の旅人という雑誌は、まさしく、下西氏が、ホメロス神話の時代の人間意識(心)だとみなした「風の心」の雑誌だった。

そのことは、作っていた時から意識していたことだった。

下西氏は、ソクラテスを心の発見者とし、ホメロス神話の登場人物の心は、神や自然と一体化しているゆえに人間意識(心)が未分化で原始的であるかのような書きぶりだが、ホメロスの詩の表現者たちは、心が未分化だったのではなく、意識(心)と自然を統合する術を持っていたのであって、それは、かなり高等な力なのではないか。

ホメロスの書き手は、石工が石の声を聞いて石を動かしているようなブリコラージュの手法で、登場人物を動かしている。

風の旅人もまた、同じような、「風の心」の原理で作られていた。

作り手の私に、強い意識や意思があったわけではなく、それこそ神の声を受けているような感覚で、あの雑誌は作られていた。白川静さんや、レヴィ=ストロースの愛弟子である川田順造さんなどの声、そして写真家たちが撮った写真の声は、私の思惑(意識)を超えた神の声のようなものだった。

近代的自我を持った人間であったとしても、自分の意識(心)で、物事を計画的に決めて、行動しているとは限らない。

イリアスの時代の古代人のように、何ものかに突き動かされて、何ものかに導かれるように、結果的にそうなっていったということは多い。

下西氏の『生成と消滅の精神史』で示されているように、夏目漱石に象徴される近代的自我の葛藤が、歴史的な必然性であるという認識は、近代的自我特有の過剰なる自己意識によって自己否定に陥って苦しんでいる人にとっては、少し救いになるかもしれない。自分の今の状態は、自分を超えたものによって導かれたものなのだから。

しかし、歴史的な必然は、すでに次の段階に来ている。生成と消滅ではなく、隠と顕の変転によって。一点の粒子を基準とした集中と拡散ではなく、波のような連続体の起伏の次なる段階として。

ーーーーー

日本文化と日本の祈りの本質を掘り下げる。

4月27日(土)、28日(日)、東京で、ワークショップ

セミナーを開催します。

詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。

また新刊の「始原の

コスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。

https://www.kazetabi.jp/

www.kazetabi.jp