株式市場の6つの問題点と新しい市場のアウトライン

こんにちは。武井浩三です。

重なり合う社会構造のことをポリモルフィック・ネットワーキングと呼ぶのですが、その日本語訳が多形構造(たけいこうぞう)という事実を知って、今世における自分の天命を見てしまった気がして、嬉しいような悲しいような。 そんな35歳(2児の父)です。

さて。

最近「武井さんは何を目指してるの?」と聞かれることがチラホラありまして。僕も自分がどこに向かっているのか、本当に分からなくなっていて困っています笑。でも、「今の世の中の課題が、こういう風に解決したらいいのになぁ」っていう理想イメージは、ところどころの業界や領域に対して持っている部分もありまして、今日はその中でも「現行の株式市場に対する問題提起と、その解決策となりうる新しい市場のアウトライン」を、筆の趣くままに自由に書かせて頂こうと思います。

あ、あと、最初に断っておいた方が良いと思いますが、以下の内容は単なる武井の持論ですので、信憑性やエビデンスなどを求めないで下さい(笑)。気になった部分はググって頂ければ、僕が参照したり引用しているよっぽどちゃんとした記事や論文が出てくると思います。

これで今回も心置きなく好き勝手に書けます。

市場(証券取引所)と株式会社の歴史

まずはじめに申しておきたいのですが、僕は現行の株式市場に対して課題感を感じてはいるけれども、こんな仕組みを作った人類の過去を、めちゃくちゃリスペクトしています。債権や株式などを証券化して、市場を作って流通させる仕組みを作って、必要なところにお金が行き届くようにして、投資家や所有者は必要なときに証券を現金化することもできて。

そのお陰で社会が急激に圧倒的に物質的に豊かになったし、その恩恵の元で現代の我々は生活が出来ているし、だからこそ次なる課題を見つけて取り組めている訳でして。

ここから少し、僕自身の情報の整理も兼ねて、株式会社や取引所の歴史を簡単に棚卸ししようと思います。債権や株式や所有権を流通できるようにしたのが「証券」です。色々な言葉を使ってしまうかもしれませんが、同意語だと思って下さい。市場、株式市場、取引所、なども雰囲気で使い分けるかもしれませんが、僕的には同じ意味で使います。

世界で最初の株式会社が出来たのは1602年。オランダの東インド会社。そして世界で最初の証券取引所ができたのも1602年。アムステルダム取引所。

日本で最初の株式会社は、坂本龍馬が1865年頃に作った海援隊・亀山社中と言われることもありますが、これらは本来の株式会社の要素である、

- 株式の発行による資本の集中と利潤の配当

- 有限責任制

- 所有(出資)と経営の分離

- 株式譲渡の自由

の要素を持っていないので、厳密には株式会社ではありません。

日本で本当に最初の株式会社が出来たのは1873年の第一国立銀行です。渋沢栄一さんが作りました。そして日本に株式の取引所が出来たのは1878年。

あれ?

オランダでも日本でも、株式会社と取引所が出来たタイミングがほとんど一緒。

そりゃそうですよね。株式はそもそもが、所有権を流動化させたり分散化させたりすることが目的ですから、それが流通するセカンダリーマーケット(二次取引市場)がなければ流動化しにくい。

つまりは、組織の形が変わったから市場の形が変わった。

証券の取引所ができるまでにも、魚や野菜や花などの市場がありました。それまでは市場(しじょう)というよりは性質的、意味合い的には市場(いちば)と呼んだほうが的確かもしれません。

でも組織の形が変わって(ステークホルダーとの関係性が変わって)、新しい市場(しじょう)の必要性が生まれたわけですよね。これって、後述しますが、ダイヤモンドメディアのようなティール組織が生まれてきたことと、クラウドファンディングやICO(イニシャル・コイン・オファリング)、STO(セキュリティ・トークン・オファリング)などの新しい資金調達の仕組みが生まれて来ていることとシンクロしてますよね。必然というか。

株式市場に対する課題感

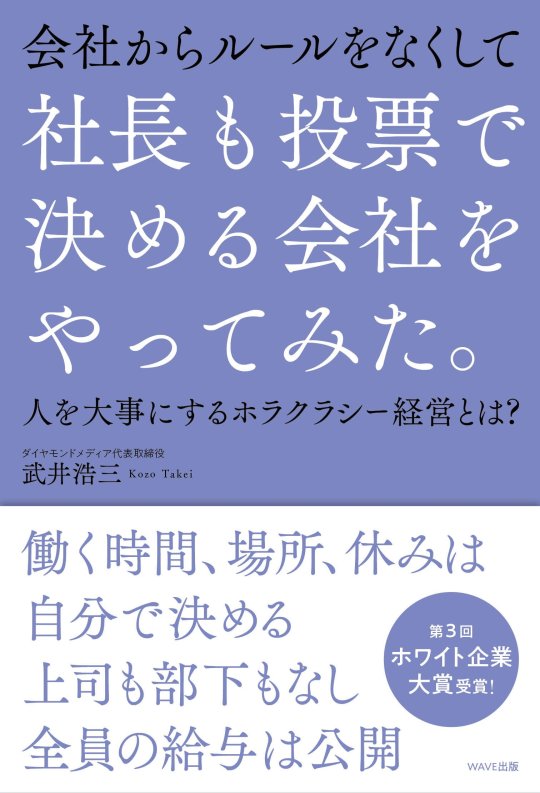

ダイヤモンドメディアを通じて僕は、新しい組織の形というものを2007年から、かれこれ10年以上研究したり実践したりしてきましたが、株式会社という企業組織を突き詰めていくと、株式(所有権)という権利に辿り着きます。

所有権は権力の根源であって、しかもその所有権は私有財産権として近代国家では生存権と同列に守られている上に、トマ・ピケティの言う通り資本(所有権)を持っている人が更に富むのが資本主義のシステムですし、このスパイラルの負の側面が、今の成熟社会の問題を生み出してしまっているという結論に至ります。

もちろん株式市場は、素晴らしい機能と役割を持っているんですけどね。 例えば、株式上場する企業にとってのメリットは、

- 資金調達

- 第三者による信用担保

- 上場企業ブランド

- 流動性による株式の資産化

- ステークホルダー(仲間)の増加

こんな感じで5つぐらいに分けられるかな。 調達する会社以外のステークホルダーにも、もちろんメリットはありますよね。

例えば、社会にとっては必要な企業や業界に資金が届けることができるし、従業員にとっては社会的信用になるし、経営者(創業者)にとっては大金持ちになって持たざる者から持つ者へと成り上がれるし、投資家にとっては資産運用の機会だし。

全否定はしていないのですが、ただ、僕が認識している現行の株式市場の問題点というものが、人口減少とITによるデフレ経済の社会環境下で、自然環境に対する配慮や人間の幸福度などの面で、露呈してきていると思っています。

「自然環境」と「人間の幸福度」。

本当にこの2点に集約されるかもしれませんね。

以下、僕が認識している現行の株式市場の問題点です。

(できるだけMECEに洗い出してみました。)

- 上場維持コスト(四半期決算、IR、内部統制、監査)

- 無限成長を求める(個人・企業・社会における合成の誤謬)

- 不特定多数の株主(ステークホルダーの無関心化)

- 管理統制型ガバナンスの限界(情報の不透明性、約束と結果報告による説明責任、機能していない株主総会、外部干渉の限界)

- ドメスティック(基本的には市場が国内を対象としている)

- インサイダー(当事者である投資家が内部情報にアクセスできない)

この6つの問題点が解消されない限り、上場企業の不祥事は無くなりません。絶対に。経営者のモラルが問題なのではありません。企業は利益の最大化の方向に進んでしまう生き物です。その方向性をデザインすることが、社会全体として必要な時期に入ったのだと思っています。

市場の問題点ではありませんが、過去に【株式会社の3つの致命的欠陥】というブログを書いたことがあります。もし興味のある方は、そちらも読んで頂けると嬉しいです。

新しい株式市場らしきものの出現

6つの問題点を1つ1つ噛み砕いて説明することは、このブログでは控えて別の機会に譲りたいと思います。長いのでw

新しい組織の形であるティールや僕らの言うところの自然経営やDAO(Decentralized Autonomous Organization)と呼ばれる共同体が2000年以降に、業種業態・場所・営利非営利問わず生まれてきました。

これらが生まれてきた理由は前述したとおり、3つの要素に起因します。

- 人口の頭打ち

- 経済成長の頭打ち

- ITの社会インフラ化

単純な成長曲線が終わってデフレ化した国やエリアや産業などで、シンクロニシティ的に、ダイヤモンドメディアのようなものが生まれていますし、こういった思想に基づいたものが必要とされています。訪問介護のNPOのビュートゾルフや教育でいうとレッジョ・エミリアやモンテッソーリやサドベリーなど。

そしてそれらとシンクロして、新しい市場が生まれてきました。

僕から見ると、あたかも貨幣経済以外の経済を流通させるためのデザインのようにも見えます。それが下記のような市場やシステムです。寄付型のクラウドファンディングやボランタリーのものは、ここでは除いています。株式市場らしきものと定義します。

- 株式のクラウドファンディング

- ICO(Initial Coin Offering)

- STO(Security Token Offering)

- ILP(Initial Loan Precurement)

僕はこれらの市場に期待をしています。それは前述した現行の株式市場の6つの問題点を解決しうる可能性があるからです。トークンはステークホルダーの持つ権利を自由に設計できますし、所有権以外の権利を流通させることも出来ますし、ブロックチェーンを使えば特定多数のトークンホルダーにすることが出来ます。

しかしながら現在はまだ、これらの仕組みや市場も6つの問題点を抱えたままです。

現行の市場をブロックチェーン上に置き換えるだけでは、根本的な問題は解消されません。逆にICOなどはガバナンスがほぼ無いので、実態は9割が詐欺的な調達であると言われています(実態は誰にも分かりませんが)。

STOは無法地帯のICOを証券としてSECの管理下に置くために作られました。しかしブロックチェーンによる分散化はなされていますが、ガバナンスの自律化は市場としてデザインされていません。だからこそ僕らがダイヤモンドメディアで培ってきた「自浄作用の働く、第三者不要のガバナンスデザイン」がここに役立つと考えているのです。

新しい株式市場のアウトライン

ようやく最後の章。

お付き合いありがとうございます。

では、具体的に新しい市場にどんな要素がデザインされれば、暴走せずに合成の誤謬が起こらずに健全に機能するのか。僕の考える新しい株式市場のアウトラインは下記です。

- ステークホルダーへの情報開示とプロセスに対する関与(インサイダーとアウトサイダーの解消)

- 自律分散型ガバナンス( 内部における情報の透明性の徹底 、多数決に依らない意思決定)

- ブロックチェーンとトークンによるステークホルダーの非匿名化

- セカンダリーマーケットによるトークンの流動化(資産性の付与)

- 所有権以外の権利のトークン化(債権、利用権・使用権、関与権、その他色々)

4のセカンダリーマーケットに関しては、すでにトークン取引所が世界には沢山生まれていますね。

現行の株式市場は「管理統制型ガバナンス」です。ダイヤモンドメディアのような「自律分散型ガバナンス」をICOやSTOの仕組みにインプリメントできれば、市場自体が自律分散型になる(まだまだ僕の妄想レベルですが)。

そしてこのマーケットってのが、もっと沢山、しかも例えば「世田谷区内の個人商店のトークン取引所」とか「大田区の製造業の中小企業のトークン取引所」とか「医療関係のNPOのトークン取引所」とか「フリースクールなどの認可外教育機関のトークン取引所」とか、色々なものが生まれていけば、社会に対しての個々人のオーナーシップが失われずに、みんなで街を作るとか社会で子供を育てるとか、株主や債権者も一体となって会社を経営するとか、そういった理想的な座組が構造体として実現できる。

これを国家にインプリメントすると、税金の仕組みも同じように自律分散型でデザイン出来ます。ガバメントクラウドファンディングと呼ばれるプロジェクト型のふるさと納税が生まれてきましたが、これがもっとローカルな「〇〇公園の芝生を植え替える」とか「〇〇小学校の通学路にガードレールを設置する」とかそういう単位で納税ができるようになれば、喜んで納税する人が増えますよね。間違いなく。税金を納めたくない感情は「納めた税金が何に使われているか分からない」という分断から生まれるので。

国家という概念が、ブロックチェーンによって必要性自体から揺らいでいく時代だと思っています。中央集権が不必要になっちゃうんですから。

国家の持つ徴税権という超強力な権力は、もちろん必要があって存在します。

- 公共サービスの費用調達

- 所得の再分配

- 景気の調整

所得の再分配ってのは、今の経済システムが完璧ではないから国が干渉しているってことですね。これら3つの税金の目的は、ブロックチェーンとクラウドファンディングのような用途を自主決定できる仕組みによって賄うことができると思っています。

なんか、税金の話になってきちゃったけど、調子良いんでもう少し続けます(笑)。

税金には4つの原則があります。

- 公平

税負担は各人の能力に比例すべきこと。言い換えれば、国家の保護の下に享受する利益に比例すべきこと。 - 明確

租税は、恣意的であってはならないこと。支払時期・方法・金額が明白で、平易なものであること。 - 便宜

租税は、納税者が支払うのに最も便宜なる時期と方法によって徴収されるべきこと。 - 最小

国庫に帰する純収入額と人民の給付する額との差をなるべく少なくすること。

これらを、新しい税金(経済の循環)のシステムに置き換えることができれば、国という概念自体が丸ごと不必要になりうる。仕組み上は、ですけども。

そしてそれは、

- グローバルタックス

- クラウドタクシング(前述のガバメントクラウドファンディング)

- ノンマネタリー納税

によって実現し得ると思っています。100年後ぐらいに(笑)。

でももしかしたらもっと早いかも。ベネズエラなんかは国家としてICOをしちゃいましたし、エストニアはe-Residencyで国土に依存しない国家構想を実践しちゃってますし、仮想通貨取引所やトークン取引所の取引高は、東証マザーズの取引高を一瞬で超えちゃいましたし、世界最大の仮想通貨取引所のBinanceなんかはおそらくNASDAQとかニューヨーク証券取引所の取引高をあっという間に超えていくでしょう。

取引高が多けりゃ良いって話ではありませんが、それが地域に広がれば地域通貨のようなものとして地域の活性化に繋がるでしょうし、誰もが労働収入と資本収入を同時に得られるようになる。そうするとピケティが提起したr>g(資本成長>経済成長)の問題点が丸ごと無くなる。

そんな理想の世界を妄想して、そろそろ終えようかな。なんともまとまりのないブログで本当にすみません。

でも10年後は、マザーズや東京証券取引所は、下手するとオワコンになってしまいかねないとも思っています。もちろん東証も変化に適合していくと思いますが。

ありがとうございます!